節約に精を出す専業主婦、株の投資で大損した元会社員、奨学金返済に悩む非正規雇用の女性--。

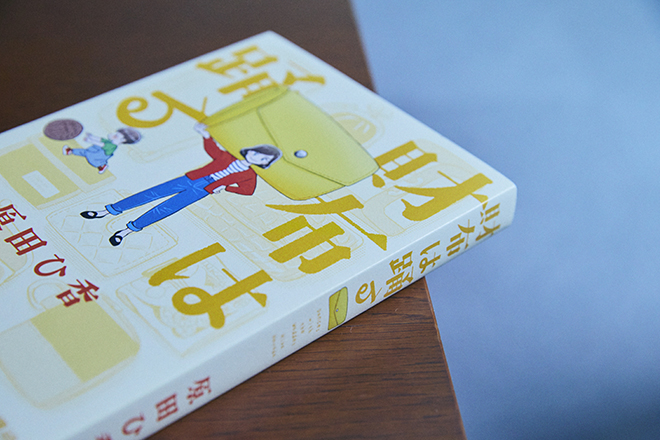

60万部を突破するベストセラーとなった『三千円の使いかた』(中公文庫)などで知られる、原田ひ香(はらだ・ひか)さんによる最新小説『財布は踊る』(新潮社)が7月末に発売されました。

専業主婦のみづほが節約の末、やっと手に入れた「ルイ・ヴィトンの長財布」。ある事情で財布をメルカリに出品したところから物語は始まります。

奨学金や投資信託、コロナ禍など「今」の社会で起きていることをふんだんに盛り込んだ同作。執筆の経緯など、お話を伺いました。

いろんな人の手に渡る「ヴィトンの長財布」

——いろいろな人の手にわたることになる「ヴィトンの財布」を題材にした経緯を教えてください。

原田ひ香さん(以下、原田):一時期「財布は長財布がいい」とか「デキる男は長財布を使っている」とか、財布のジンクスにまつわる内容の本がはやっていたんです。それに、風水でお財布を選ぶ人もいますよね。私は節約雑誌や主婦雑誌をよく読むのですが、ブランドものの財布やしっかりした革製の財布を買って長く使いたいという方が多い。そんな記事を読んでいるうちに、ヴィトンの財布の持ち主がどんどん変わっていく話にしようと思いました。

これがバッグだと、女性ものか、男性ものかで持ち主の属性が狭まってしまうし、いろいろな人の手を渡るというストーリーが難しいかなと。財布であれば男女問わずいろいろな人のところにいく可能性があるし、もちろんお金のことにも関係してくるのでちょうどいいなと思いました。

——「ヴィトン」をはじめ「メルカリ」や「LINE」など、原田さんの作品には実在するブランドやサービスの名前が頻繁に登場しますね。

原田:実在する固有名詞をそのまま使うとイメージするものが明確になるかなと思っています。中には実在するブランドや名前ではなくて架空の名前に変えてくださいという出版社もあって、そういう場合は架空の名前にするのですが……。

——読んでいるほうは具体的にイメージしながら読み進められるので、物語の世界にどっぷりと入り込めると思うのですが、書き手として実名へのこだわりのようなものがあるのでしょうか?

原田:基本的には実名を出したほうがリアルかなと思います。こだわりまではいかないですけれど、イメージがはっきりするし、実際にその商品やサービスを利用している人にとっては親近感が湧くという効果は確かにあるとは思います。

ただ、10年ほど前に『人生オークション』という話を書いたのですが、当時は「ヤフオク!」が全盛期だったんです。最近になって文庫が売れて増刷したのですが、今読み返すと「ちょっと古いな」と感じてしまう部分もあるんですけれどね(笑)。

——歴史的な史料としても貴重だなと思います。

原田:エンタメ作品ってそういう面があるかもしれないですね。

奨学金、投資信託…いい面も悪い面も書いた

——手取り15万円の給料に毎月の奨学金の返済が重くのしかかる非正規雇用の女性・麻衣子と、同じく奨学金の返済に苦しむ彩という2人の女性が登場します。『三千円の使い方』でも奨学金に関するエピソードがありましたが、より奨学金をクローズアップして書かれていたのが印象的でした。

原田:女性の貧困問題に関心があって、そういう本を読んでいると「奨学金」というワードがたくさん出てくるんです。中でも「40歳くらいまでの借金を抱えることになって、こんなんじゃ結婚もできない」という女性のエピソードがとても印象に残っていて……。奨学金があるから結婚や子供をもうけるのを諦めるというのは悲しいなと思ったのがきっかけです。奨学金の話はがっつり書きたかったので、できれば30代のうちに返せる方法がないかなといろいろ調べましたし、私自身もすごく考えました。

——奨学金の返済に苦しむ親友同士の2人の女性ですが、2人が歩む道はそれぞれ分かれていきます。二つの道を見せたのには何か意図があるのでしょうか?

原田:実を言うと、最初のうちはそこまで考えてなかったのですが、やっぱり投資は決していいことばかりではないというのは書かなければと思っていました。小説に書いたとおり、コロナ危機でマイナスになった時期もあるし、アメリカ株も下がっているのでそのタイミングでやめる人もすごく多いんです。

そういう意味で、彩さんみたいにやめてしまうことは十分あり得ることだし、投資の怖さもしっかりと書かなくてはというのは編集者さんからの要望でもありました。投資すればすべてが丸く収まるという書き方はしたくなかったですね。

ただ、彩さんも投資としては失敗したけれど、一応は好きな人と結婚して子供もできて奨学金もなんとか返済のめどがたったんですよね。それもまた幸せの一つの形ですし、まさに善財さんが「自分のほうがずっと不幸なのかも」と思う場面がありますが、いろいろな見方があるんじゃないかなと思います。

——貧しい家庭で育ち、授業料が払えずやっと入った大学も中退。今は情報商材のマルチ勧誘をしている文夫など「貧困」も一つのテーマなのかなと思いました。

原田:まさに「貧困」は書きたかったことで、もっと言えば今回の作品の中心テーマでもあると思います。彩さんの境遇もそうですが、肉親との縁が薄かったり、簡単には親元に戻れなかったりする事情を抱えている人もいる。若い人が東京に出てきていいときはいいけれど、ちょっとしたトラブル、例えばインフルエンザとかコロナにかかったことで歯車が狂っちゃって全てがガラッと変わってしまったり、大学もやめざるを得なくて借金だけが残ってしまったり……。そんな“寄る辺なさ”についてもしっかり書いておきたかったという思いはありますね。

(聞き手:ウートピ編集部・堀池沙知子)