大雨、長雨の前線や台風が通過や停滞するときに、頭痛、めまい、耳痛、むくみ、肩こり、腰痛など複数の不調が現れてしんどい…それはいま、「気象病」と呼ばれて注目されています。気象病について知っておきたいことを、耳鼻咽喉科専門医で『免疫入門 最強の基礎知識』(集英社新書)の著書がある遠山祐司医師に尋ねてみました。

気象病と季節病の違いは?

Q1:「気象病」とはどういう病気ですか。「季節病」という言葉も耳にします。何がどう違うのでしょうか。

A1:まず、気象病とは通称であり、医学的な診断名ではありません。気象の急な変化に深く関わるいくつもの症状や病気の総称です。とくに、梅雨前線、秋雨前線といった「前線」の通過中や、台風、ゲリラ豪雨、爆弾低気圧、フェーン現象、寒波など、発達した低気圧が迫っているときや居座っているときなどに症状が出やすいことが知られています。

低気圧が近づいてくる、通過する、気温が大きく変化するなどのとき、体もメンタルも対応しきれずに、頭痛、耳痛、耳鳴り、吐き気、めまい、胃もたれ、関節痛、神経痛、むくみ、けん怠感、憂うつ感、イライラなどの症状が現れる現象をいいます。

それに、片頭痛、気管支喘息(ぜんそく)、関節リウマチ、脳出血、狭心症、心筋梗塞(こうそく)、結石症などの持病がある場合は悪化しやすくなります。「季節の変わり目、梅雨、台風前にはひざが痛む。古傷が痛む」とよくいわれるのはその現象のひとつです。こうしたことから、「低気圧痛」「天気痛」などとも呼ばれています。

気象病は「生気象学」という学問分野で研究されていましたが、近年は医学でも研究報告が多数されています。

一方、季節病とは、ある季節によって多発する病気の総称です。春や秋の花粉症、夏の熱中症、秋冬のインフルエンザなどが挙げられます。これも医学的診断名ではなく、通称です。気象病の症状や特徴と共通して語られることもあるようです。

気象病は耳が原因!?

Q2:気象病の症状には、耳が関係していると言われます。どう影響するのでしょうか。

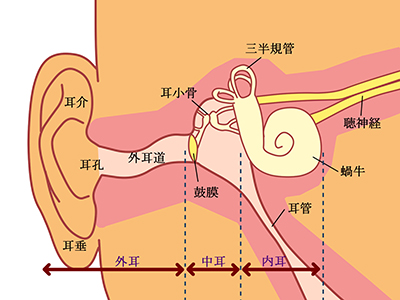

A2:鼓膜の奥には「中耳」、その奥には「内耳」と呼ぶ部分があります。内耳は、聴覚や平衡感覚、また気圧の変化などの情報を神経を通して脳に伝えています。そのため、気圧が変化すると、脳にある自律神経の中枢が刺激を受け、バランスがくずれやすくなります。

自律神経のひとつの交感神経が優位になると、体の複数の部位に痛みを感じる、心拍数や血圧が上がる、イライラするなどの症状が現れます。また、副交感神経が優位になると、けん怠感、眠気、下痢、憂うつ感などに見舞われるようになります。

――耳がつまる感じや、痛むと言う人も多いです。

遠山医師:気圧が急激に変化すると、耳がツーンとして痛んだり、つまったり、耳鳴りがしたりすることがあるでしょう。飛行機の離陸時やエレベーターで高層階に移動するとき、鼻を強くかんだときにも起こります。それには、中耳のほうが関わっています。低気圧になると中耳内の空気が膨張して鼓膜を押すために、「耳閉感」が生じます。

水や唾液をゴクンと飲み込む、あくびをする、鼻をつまんで耳抜きする、飴をなめるなどを試してください。改善することがあります。

気象病にマッサージは有用?

Q3:気象病のときはいつも肩こり、腰痛、ひざ痛が悪化します。マッサージを受けることは症状改善に有用でしょうか?

A3:症状によります。関節リウマチなどの病気がない場合は、先に話したように、交感神経の活性によって痛みが生じているか、炎症反応の場合が多いと思われます。リラックスする、静養する、血流やリンパの流れを促すという意味で、ゆるいマッサージ、湿布、温めるなどは有用でしょう。

ただし、痛みが強く急性期では冷やす必要があり、マッサージもNGです。

鎮痛剤はいつ飲めばいい?

Q4:気象病の予防には、「痛みが出る前に鎮痛剤を飲もう」と聞きます。本当ですか?

A4:本当です。天気予報をチェックすると、前線が近づいている、台風がくる、爆弾低気圧になる、フェーン現象が起こるなどは事前にわかるので、通過する前に、用法用量を守って鎮痛剤を飲んでください。

鎮痛剤には、痛み物質の産生を抑える作用があります。痛みが発生するとその物質が大量に生じるので、「もうすぐ痛みそう」と思うころに飲むのが予防のコツです。

気象病は何科を受診すればいい?

Q5:気象病で受診したいときは何科に行けばいいですか?

A5:複数の症状がある場合が多いのですが、中でも「もっともつらい症状は何か」を見つめてください。頭痛とめまいであれば、耳鼻咽喉科か内科、胃もたれが強いときは消化器内科、関節痛がつらいときは整形外科やリウマチ科が適切です。症状が多くて見極めにくい場合は、かかりつけ医か、耳鼻咽喉科や内科を受診し、症状を伝えて相談してください。

日ごろから、症状と、生じるタイミング、天気、気温、湿度などをスマホのカレンダーやアプリなどに記録しておくと、症状を見極めやすい、また受診時に医師に伝える資料としても活用できるでしょう。

聞き手によるまとめ

気象病と季節病は別の事象であること、気象病には耳の奥の内耳と中耳が深く関係していること、肩こりや腰痛などの痛みには急性期以外はマッサージは有用と思われること、鎮痛剤は痛む前に飲むことが予防のコツであり、不調の状態と気象の様子を記録して症状を見極めようということです。知識としても実践法としても、気象病と向き合うために役立てたいものです。

(構成・取材・文 藤井 空/ユンブル)