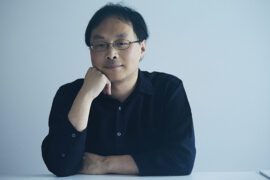

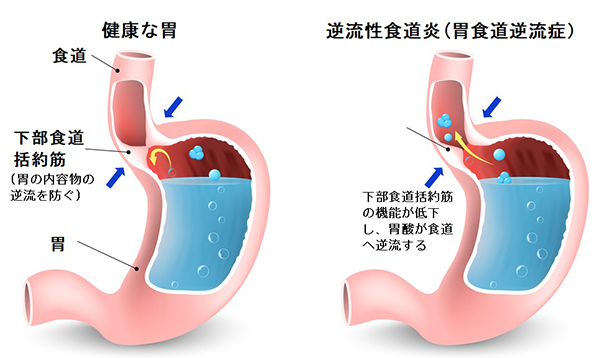

「逆流性食道炎」で悩む人がとても増えています。なんとか改善したいという読者のお声にお応えし、消化器病指導医・専門医、内科指導医で、著書に『胃は歳をとらない』(集英社)がある三輪洋人(みわ・ひろと)医師に連載でお話しを聞いています。

前回の第17回は、胃酸の分泌を強力に抑える薬があるということ、その薬が逆流性食道炎にどう効くのか、初期治療についてなどを教えてもらいました。今回は、その薬も効きにくい場合や再発したらどうするのか、市販薬はあるのかについてお尋ねします。

これまでの内容の、症状や原因、悪化するとどうなるのか、謎の痛み、改善に良い・悪い食事、運動法、生活動作、診断法や検査法については文末のタイトル一覧からリンク先を参照してください。

初期治療が終わっても改善しないとき、再発したときはどうする?

——前回、「逆流性食道炎の初期治療は、プロトンポンプ阻害薬(PPI)を4~8週間継続して服用する」ということでした。では、8週間継続して飲んでも効果が不十分な場合はどうするのでしょうか。

三輪医師:症状に応じて、次の方法を試みます。

・薬の服用頻度を1日に2回にして量を増やす。

・作用が強力なカリウムイオン競合型酸分泌抑制薬(P-CAB 第17回参照)に変更する。

・胃の動きを改善する薬や胸やけを一時的に中和する制酸薬、または荒れた食道粘膜を保護して胃酸の酸度を押させるアルギン酸ナトリウムを試みる。

・症状によって、抗うつ薬や睡眠薬、漢方薬などの補助的な薬を併用する。

——初期治療が終了しても症状が続く場合や再発したときはどうしますか。

三輪医師:「維持療法」といって、プロトンポンプ阻害薬の服用を継続するか、先ほどお話しした通り、薬の処方を症状の程度に応じて行います。

また、軽症の症状が再発した場合は、そのときのみ薬を服用して治まったら中止する「オンデマンド療法」を試みて観察を続けます。再発の場合は、速やかに胃酸の分泌を抑えることが望ましいので、その作用がより強力で効き目が速いカリウムイオン競合型酸分泌抑制薬を用いることが適するケースが多くあります。

さらに、ごくまれなケースですが、頻繁に重症の再発をくり返す場合は、バレット食道(胃酸の逆流から食道の粘膜を守るために、食道の下部が胃の粘膜に変わってしまうこと。第5回参照)を発症し、食道がんのリスクにつながることがあります。そのため、維持療法を行いながら定期的に内視鏡検査など(第14回・第15回・第16回参照)を行います。

胃酸を抑える薬を飲むと、消化不良にはならない?

——それらの薬は胃酸の分泌を強力に抑える作用があるとのことですが、そうすると食後の消化に悪くはないのでしょうか。副作用はどうですか。

三輪医師:結論から言って、どちらの薬も消化に悪く作用することはありません。なぜなら、胃酸の分泌は抑えられても胃酸がゼロになるわけではないからです。また、食べ物の消化とは胃だけで行われるものではありません。口内でそしゃくしながら唾液によって消化分解され、食道を通って胃では胃液と胃壁の蠕動(ぜんどう)運動によって粥(かゆ)状に消化分解されます。その後、小腸でも腸液で消化吸収され、不要物が大腸へ送られます。食べたものは消化管全体で消化されています。

それよりも、消化に悪いのは、脂肪分が高い食べ物をたくさん食べること、暴飲暴食、早食いといった習慣です。この場合、胃酸の分泌も増えます。

また、薬の副作用としては、下痢や便秘、悪心(おしん)などが挙げられますが、これらの薬は副作用が少ないことで知られています。ただし、肝臓や腎臓の薬との飲み合わせなどには注意が必要です。基礎疾患がある場合はもちろん、気になる点は医師に相談してください。

プロトンポンプ阻害薬の市販薬はある?

——プロトンポンプ阻害薬は、逆流性食道炎だけではなく、「胃もたれがひどいときに処方された」と言う人もいます。

三輪医師:胃の不調の程度や状態によって処方することがあります。胃酸の逆流がないけれど症状はある「非びらん性胃食道逆流症」(第3回参照)や、胃潰瘍(かいよう)、十二指腸潰瘍、ピロリ菌の除菌の際にも用いられることがあります。逆流性食道炎のほかにも、胃の機能の改善にとって効果が高い薬だとされています。

——プロトンポンプ阻害薬は市販されていますか。

三輪医師:いいえ、現在のところ市販はされておらず、医療機関を受診して医師による処方で服用する必要があります。

市販されている酸分泌抑制薬としては「H2ブロッカー」があります。ガスター(第一三共)という製品がよく知られています。ただ、この薬はプロトンポンプ阻害薬より胃酸の分泌を抑える力は低く、主に夜間の胃酸分泌を抑えるため、食後がつらい逆流性食道炎には効果があるとは言えません。そのため、逆流性食道炎の薬の処方の第一選択薬にはなっていません。

聞き手によるまとめ

逆流性食道炎の治療法について、前回(第17回)と今回で初期治療から、維持療法、オンデマンド療法までがよくわかりました。また、PPIもP-CABも市販薬はないということです。専門医に症状や改善の様子を相談しながら、適切な処方を受けて服用していきたいものです。

次回・第19回は、逆流性食道炎の東洋医学からのアプローチについて紹介します。

★お知らせ★

三輪洋人医師が学会長の「第28回日本ヘリコバクター学会学術集会」が、一般向きの市民公開講座「内視鏡、ピロリ菌、腸内環境…胃腸不安を解消!」をYouTubeにて配信しています。2022年9月30日まで、登録不要でどなたでも無料で視聴できます。

(構成・取材・文 藤井 空/ユンブル)