2022年5月13日に公開された映画『流浪の月』(李 相日監督)で広瀬すずさんとダブル主演を務める松坂桃李さん。世間を騒がせた女児誘拐事件の「元誘拐犯」の佐伯文(さえき・ふみ)を松坂さんが、「被害女児」の家内更紗(かない・さらさ)を広瀬さんが演じています。

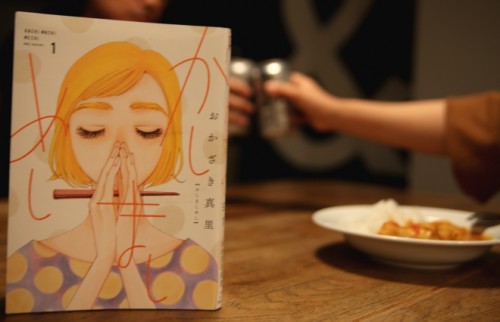

本作は、2020年に本屋大賞を受賞した凪良ゆうさんの同名小説を映画化。脚本・監督を務めるのは『悪人』『怒り』の李 相日監督です。

恋愛、友情、家族愛……既存の言葉では括ることのできない更紗と文のガラスのような関係を繊細に描いた本作。「言葉にできない関係や気持ちを無理に言葉にする必要はない」と話す松坂さんに話を伺いました。

「綱渡りのような人生」を表現する難しさ

——『流浪の月』を観る人にはそれぞれ違った景色が見えるだろうと思いました。なので、どのようなテーマでお話を聞こうか、今日は緊張しながら取材に来ました。

松坂桃李さん(以下、松坂):そうですよね。言葉にするのが難しい作品だと思います。

——完成披露イベントなどで「ここまで言葉にすることが難しい役は初めて」とお話されていますよね。まず、その理由について聞かせてください。

松坂:佐伯文という人物への向き合い方がとても難しくて。というのも、原作を読んで、文が背負う“ある事実”を知り、それがどれだけ彼を世間から弾いていったのか……と。その苦しみや、誰にも言えない孤独感。打ち明けてラクになりたいけれど、誰かに話せばまた違う恐怖が迫ってくることもわかっている。文が抱えている事実と世間の目。その狭間で、心も体も摩擦を起こしてすり減っていくけれど、なんとかギリギリのところで踏みとどまって生きている。この綱渡りのような人生を、どう表現したらいいのか、そのハードルがすごく高かったです。

幼少期の更紗との時間が文を演じる自分を支えてくれた

——悩みの出口に繋がったきっかけは何かありましたか?

松坂:いちばん大きかったのは、撮影が過去パートから始まったことです。幼少期の更紗(白鳥玉季さん)と当時の文の出会いからスタートしたので、それが佐伯文という人物を構築するにあたって大きな助けになりました。

この過去パートは、それまで「綱渡りのような人生」を送ってきた文にとって、平和で自由で居心地のいい時間なんです。ずっと「正しさ」に縛られてきた自分の前に「自由の塊」みたいな女の子が現れ、それに呼応するように自分も親から与えられてきた環境や、抱える秘密から少し解放される……そんなことを実感できました。

——文の母親はすごく「正しさ」にこだわる人物として描かれています。

松坂:はい。だから更紗がテレビを見ながら寝っ転がってピザを食べることも、目玉焼きにケチャップをブワーっとかけたりすることも、文にとっては新鮮な驚きというか。好きなときに寝て起きて、ご飯を食べて、ゴロゴロしてテレビや映画を観て……。それって、日常を描いているだけなのですが、文にとっては輝かしい自由そのものなんです。撮影を通してその感覚を味わえたことで、15年後にすずちゃん演じる大人の更紗と再会した後も、10歳の更紗と過ごした時間の幸せな記憶が拠り所となり、最後まで文でいることができました。

——幼少期の更紗を演じた白鳥さんの印象は?

松坂:彼女のことは「子役」とは呼べないなと思いました。11歳でしたが、作品の撮影に参加しているひとりの役者としてちゃんと責任感を背負っている感じがあって。年齢相応に無邪気になる瞬間もあるのですが、そのちょうど間、大人と子どもの間を毎秒、行ったり来たりしている感じでした。その中で、常に一本筋が通っている。更紗にぴったりだと言って過言でないと思います。

「名前のない関係」も存在する

——U-NEXTで配信中の特別番組『流浪の月 エピソード0』で松坂さんは、まだ文が心に残っている感じがすると語っていました。文は、現在の松坂さんにとってどんな存在ですか?

松坂:彼を通して更紗と文の関係性——どんな言葉にも当てはまらないような強い繋がりのようなもの——を教わりました。「事実と真実は違う」とか、更紗のセリフにある「人は見たいようにしか見ない」ということって、誰でも生活の中で感じることでもあり、心をすり減らす要因にもなり得ると思います。それでも、自分が大切に思っている人たちとの中に「本当」があればいいというか。それがあれば大丈夫だよっていうことを、文を通して少し教わった感じがします。本当のことを知っていてくれる人が近くにいれば、それだけで心強いですよね。

——そうですね。それが、必ずしも「恋愛」とか「家族」とか名前のあるものでもなくても。

松坂:はい。名前がなくてもいい。そういう解放感があります。

「それぞれの正しさ」が飛び交う中で

——「人は見たいようにしか見ない」という更紗のセリフは、実生活にもリンクする気がしました。たとえば、SNSでは「わかりやすい勧善懲悪の物語」や「スカッとしたい」という気持ちに「いいね」がつきやすい気がしています。それらを見ていると「正しさ」ってなんだろうと考えてしまうというか。松坂さんの思う「正しさ」について聞いてみたいです。

松坂:そうですね……。まず、犯罪や法に触れるものは正しさの対極にあるものだと思います。それ以外のことの話は、自分の基準でしかないというか。自分の人生観でしか語ることができないものだと思います。SNSが発展したことで、これまで以上にいろんな人の人生観を知ることができるようになって、「それぞれの正しさ」みたいなものが、ものすごい振れ幅で動いているような……。

たとえば……(目の前にあったペットボトルを手に取って)このお水。自分はこれが良いものだと思っていても、ネットで「身体に悪いらしい」と話題になっていたら、もう良いものだとは思えなくなりませんか?

——そうですね。

松坂:そうやって、正しさの判断基準を自分ではなく他者、または対相手とも言えないような「空気」とか得体の知れないものに左右されてしまうことってあると思うんです。わかりやすい物語のほうが理解しやすいし、スカッとするかもしれないけれど、流されている可能性もあるのではないかと、考えてみることも大切だと思います。特に、メディアの情報で新しく得た言葉を使って、何かを言うのは一段上に上がった感じがしますよね。そうなりやすい環境が、ネットにはかなり潜んでいる感じもしますし、ネットの影響が大きくなるにつれ、自分の考えや意思を表現する場は減っていくような気もしていて。

言葉にできなくても、伝わるものはある

——表現するツールは増えていくけれど、発言するのはためらってしまいますよね。ある作品を「すごくいい!」と思って褒めた翌日、ネットで酷評されているのを見たりすると「あれ? 私が好きだと思ったこの感覚って間違いだった?」と思ってしまったりして。逆もありますが。

松坂:ありますよね。「それなら、好きって発信しておくのはやめておこうかな」とか。

——好きか嫌いか、賛成か反対か、すぐに白黒つけようとせずに、曖昧なものは曖昧なままにしておいてもいいのかもしれません。

松坂:そうですね。人の感情は言葉の数以上にあるはずですから。言葉に収まりきらない関係や感情も当然あると思いますし、言葉にないものを無理やり既存の言葉に押し込む必要はないのではないかと僕は思います。

——名前がつくことで、居場所が見つかったような気持ちになる一方で、そこからはみ出してしまったときに感じる孤独感もあると思うんです。それって、今おっしゃったように、言葉より人の気持ちのほうが多いからなのかもしれませんね。名前がなくても、おかしくないよって改めて思いました。

松坂:そうですね。なんとなくわかることってあるじゃないですか。それって結構正しい感覚というか、言葉にできないけれど、その感じなんかわかるっていう。それを無理やり言葉にしなくていいと思います。

——っていうことを、言葉を使って伝えてくれた、原作者の凪良ゆう先生。『紙魚の手帖 vol.04 APRIL 2022』では凪良先生、広瀬さんと鼎談もされていましたね。お話しされていかがでしたか?

松坂:こんなにガラスのような、繊細な物語を文字にしたのかと思うと、すごいとしか言いようがないというか。言葉もすごく丁寧で、本当に素敵な方だと思いました。

——最後に映画についても一言お願いします。

松坂:言葉にするのが難しいのですが、この映画の見どころは、本当に人の数だけあると思います。この物語に登場する人物たちの息遣いを感じ取ってもらえると、更紗と文から生まれる強い繋がりから何か届くものがあると思いますので、ぜひ劇場でご覧ください。

(取材・文:安次富陽子、撮影:面川雄大)