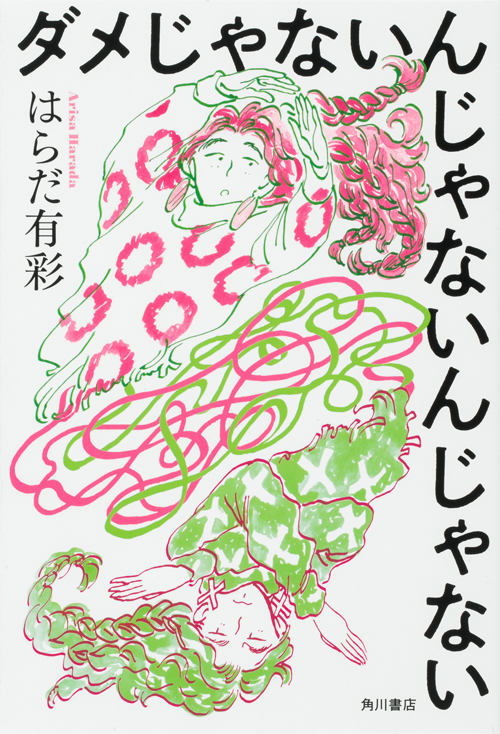

10月29日に発売された、はらだ有彩さんの『ダメじゃないんじゃないんじゃない』(KADOKAWA)。本書について、詩人でイベントオーガナイザーでフェミニストの内田るんさんに書評を寄稿いただきました。

「ダメ」のことばかり考えていた日々

この本は “『別にダメじゃないのに、なんかダメっぽいことになってるもの』について考えるエッセイ ” であって、決して「これはダメなこと/ダメじゃないこと」の境界線を決めたりジャッジするような本ではないんだけど、読んでいると、自分の恐怖と不安に迫ってくるものがあった。

改めて、世の中には「そうしないとダメっぽいことになってるっぽい……」ことが無数に存在し、知らず知らずに抑圧されていることがわかる。生活のあり方、他人への態度、公共交通機関での振る舞いなどの「社会性」って仮タイトルがつけられがちな範囲から、化粧、脱毛、身体的特徴、一日の過ごし方、パートナーとの将来設計などの「プライベート」の範疇まで、気がつくと謎の視線で見張られている。

その視線は、一体誰のもので、どこから届いているのか……かつては私こそ、他人をジャッジし、自分をジャッジし、「ダメ」度合いを他人と比べては安堵したり落ち込んだり絶望したりショックで泣いたり吐いたりしていた。「ダメ」が怖かったのに、「ダメ」のことばかり考えていた。

「世間」はきっと、Twitterの中だけではないけれど…

本書を読んだ時にまず思ったのが、「この著者の方は、きっと私とツイッターの観測範囲が近いな……」だった。同時代に生きている女性で、おそらく年齢もそんな離れていない、都市部に暮らすフェミニスト、(しかも関西育ちってところもかぶるし、)関心の向かう先が近くなるのは当然だろう。

私がリアルに顔と実名を知っている人で、今現在ツイッターをやってる人は意外に少ない。「世間で話題になってること」は、ツイッターの中だけにあるわけではなく、テレビ、雑誌、新聞、YouTube、ウェブ媒体、オンラインの色々なコミュニティなど、色んな場所にあるはずで、それぞれで語られることは全く違ったりする。私と、はらだ有彩さんは、偶然にも(?)同時代のツイッターを、ひとつの大きな「世間」と受け取っていると思う。だから、彼女が真っ向から反論し、その存在を露わにした「謎の視線」は、だいたい私と同じように培われたものと想像する。

リツイート機能によって、フォローしてる相手がどんな意見に賛同したり、どんな話題をシェアしたがっているかが可視化されていくうち、何年もかけて「思想別の棲み分け」が進んでいき、今では私のタイムラインは、見るだけでドンヨリする時事ネタ、信じられないような政治腐敗と、犯罪事件を含んだ女性蔑視問題への怒りが集まっている。読んでいて凹むのが、それらを共有した人たちで「許せない!」と怒りを燃やす声のほかに、「そんなことで怒るのはおかしい」と、知らない誰かの声までがオマケで届いてしまうことだ。そういうクソリプは通報&ブロックをしているが、(はらださんの2万アカウントミュートには遠く及ばないが、)700アカウントをブロックしても、いまだに目に入る。

怒りを否定されるのは、悲しみを否定されるのと同じように、感情を持った人間としての人格を否定されることだ。私は、人権侵害のニュースを読みながら、同時に私の人格も否定されるという、意味のわからない目に遭うことに疲れ、最近はツイッターもネットニュースも遠ざけがちになっている。

でもなんで私がそんな嫌がらせを受けねばいけないのだろう? 人権侵害に対して憤慨する人間はバカにしていいというルールがどこかにあるとしか思えない。つまり、「人権侵害を見過ごさないのはダメ」というルールが、少なくとも日本のツイッターには存在する。または、私の目にする「世間」に。

「ダメ」ではないと反論するとき、自分の中にあるもの

以前、益田ミリ先生の『結婚しなくていいですか。』を読んで「沁みた〜」とツイートしただけで、「結婚しないでいいわけないだろ」というクソリプが知らないアカウントから届いた。もちろん相手にせず粛々とブロックしただけだが、やはり「なんで私が、知らん人からこんなこと言われなアカンねん」というモヤモヤが今も残っている。

その時の私の気持ちを、この本の中で百倍にして代弁してくれてるかのような、はらださんのわかりやすい理論構築に、

「そーだ、そーだ! もっと言ってやれ! 個人的な話に勝手に踏み込んできてジャッジするやつらも、逆に社会的な問題を個人の問題に矮小化して自己責任化させようとするやつらも、この本を読んで出直してこいって話や! わっはっは!」

と肩を組みたくなる力強さも感じつつ、読んでて少しギクっともした。

「ダメ」ではない、と反論するとき、どこかに絶対的な「ダメ」を存在させてしまっているような不安も感じる。

ダメって、なんなんだろう。

お金遣いが荒いことはダメだけど、お金を稼いでいて経済を回してるのはいいこと、なら、どこにその境界線はあるのだろう。

性的な交友関係が派手なのはダメで、モテないのもダメで、家でひとりで過ごしてばかりでいるのもダメだったら、「ちょうどいい」のは、というか「ダメじゃない」のは、どこだろう。

逆に「ダメじゃない」ことの必要条件ってなんだろう。

不健康なことが「ダメ」なら、持病がある人は「ダメな人」なのか? そんなことはありえない。

インターネットのみならず、世の中の「はい、論破」したがり勢は、人間らしい感情を勘定に入れない理屈を振り回して赤の他人の気分を悪くさせることで、何か安心感を得ようとしていて、それはいつも男性的な仮面をかぶっている。(実際のクソリパーたちが男性かどうかは不明)

彼らの世界では、前提として共有されている「正論」や「正義」があって、それはある種の成果主義と、ネオリベ思想、家父長制が入り混じっていて、何故か「人権」という概念は存在しない。

私たちがインターネットで好きなことを発言したり論じたりすることを可能としている必須要素であるにもかかわらず……。

細かい「ダメ」も積もり積もれば…

「社会がなんとなく笑って小突き回してるもの」が、「ダメっぽいこと」なんだと言い表わしてくれた、はらださんの表現力に感謝。昔の私は、どこかに「真実絶対のダメ基準」が存在して、自分や「ダメ」な人たちは、その物差しを持たない人間だから、笑って小突き回されるのも仕方がないと思いこんでいた。

その物差しが欲しくて必死だった。物差しを手に入れたら、笑う側にいられるんだと思った。でもそんなことはないのだ。その物差しに真理を求めるなら、永遠に「ダメ」に支配されるだけだ。

他人に対して「ダメ」かどうか、ジャッジするのをやめるようにしてから、自分の「ダメ」も減っていった。時々、自分の「ダメっぽいとこ」が目について、自分の部屋の中にミニサイズの底なし沼でもあるかのように不安になるけど、とりあえず「別にダメじゃないんじゃない?」の板を渡して、ウッカリ落ちないように気をつけている。

それに多分、その底なし沼は、どこもダメじゃなさそうに見える人も含め、すべての人が持っているものだ。

人間はかなり弱い。ボクシングでも、重いパンチでなくとも、軽いジャブが何度も当たれば脳にはダメージが蓄積されて、立ってられなくなるという。細かい「ダメ」は私たちの精神と身体を削り取り、簡単に死に追いやる。

だから、そんな繊細な生き物なのに、とりあえず今日も生きてるって超えらいし、奇跡だし、「ダメ」じゃ全然ないんじゃない? って私は思うようにしている。

「ダメ」と言ってくる相手に、一人で立ち向かうのは、おそらくほとんどの人類にはできない芸当なので、「この社会にも、あなたの味方がいる」ことの証明、または手がかりとして、この本を手にとってみるのはどうだろうか。

(内田るん)