常に仕事ややることに追われて疲れている、休日にリフレッシュしたけれど余計に疲れてしまっている気がする……。

そんな疲労に対して「疲れたから休む」という対症療法ではなく、「疲れる前に休む」ことを提案する『何もしない習慣』(KADOKAWA)が9月29日に発売されました。

「何もしない」って具体的にどういうこと? 疲れの原因を探すためにはどうすればいい? 食事と疲れの関係は?

著者で栄養士の笠井奈津子(かさい・なつこ)さんにお話を伺いました。全3回。

結果ではなくボトルネックに目を向ける

——前回、具体的にお話を伺った「自分のトリセツ」もそうだと思うのですが、この本のテーマは「自分自身に対して意識を向ける」に尽きると思います。笠井さんがそんなふうに思うようになったきっかけを教えてください。

笠井奈津子さん(以下、笠井):学生時代に哲学を専攻していたのもあって、もともと考える作業がすごく好きなんです。でも、大きなきっかけとしては、摂食障害になった時に、本当に疲れ切ってしまって「なぜこんなに食べちゃうんだろう?」と考えた時に、「人と会ってない時のほうがご飯を食べてる」と気づいたんです。

それまでは、「人と会う=食べる」だと思っていたので、友達から「みんなでケーキを食べに行こう」と誘われても太りたくない一心で、人と会うこと自体をだんだん避けるようになっていました。それが悪循環だったと気がついて「人と会った時のほうが心が満たされる」「お腹が空いてるんじゃなくて、心がお腹空いてるんだ」と分かったんです。

——そうだったのですね。

笠井:それと、心療内科が併設された研究所で働いていたので、「正論ではどうにもならない時に、どうしたらその気になるんだろう?」とずっと考えていました。例えば、「我慢できずにお菓子をたくさん食べてしまう」ことに悩んでいるクライアントがいたら、「最近、何か生活に変化がありましたか?」「お仕事がお忙しい時期ですか?」などと、結果ではなくて原因について聞くようにしています。「症状ではなく、問題のボトルネックになっているものは何だろう?」と、一緒に探す作業が必要だと感じていたことも、「自分自身に対して意識を向ける」という考えをするようになったきっかけの一つだと思います。

気分転換が“充電”になるとは限らない

——自分のエネルギーを回復する「充電」は、いわゆる気分転換とは違うのでしょうか?

笠井:気分転換は、「充電」にも「漏電」にもつながっていると考えています。充電されたというのは、すごく分かりやすく言うと、「次の日、元気に目覚めることができたか」。例えば、アクティブレスト(積極的休養)としてキャンプに行くとしますよね? でも、次の日に疲れ切って風邪をひいてしまうことがあるかもしれない。それは気分転換としてキャンプに行って、むしろ漏電しているんです。

ほかにも、「仕事中にチョコレートを食べて気分転換してる」という方だったら、むしろ眠くなってきてしまったり。食べることを気分転換にしたいなら、一回手を休めて食べることに集中したほうがいいのかなと。「やることが変わったら気分転換になる」というわけではないので、そのあたりを自分でよく考えることが大事かなと思います。

「何を食べるべきか?」よりも大事なこと

——それもノートに書き込んで「充電」になったのか「漏電」してしまったか見極めるということですね。食事内容も書き込んだほうがよいのでしょうか?

笠井:栄養士だからこそ、「食事はすごく大事だ」と思う反面、今の人たちは、「食事の時間を楽しむことに時間を使っていない」と感じています。

——どういうことでしょうか?

笠井:忙しい人ほど、「何を作るべきか」「何を食べるべきか」「何が健康であるか」を考えることに時間を費やしていて、心が満たされずにストレスで暴飲暴食をしちゃっているパターンが本当に多いんです。

——確かにネットニュースやSNSで「◯◯が体に良い」という見出しを見るとついクリックしてしまいます。

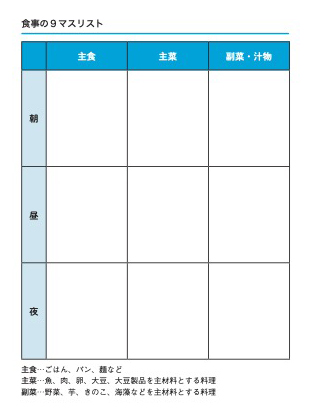

笠井:世の中で話題の「なんとなくよさそうな情報」に振り回されてしまうんですよね。なので、もちろん最低限、食事には気を付けたほうがいいと思いますが、本に書いたように食事が気になる人でも主食と主菜と副菜と、という簡単な枠組みだけで十分です。ナッツを一日何グラムとか、ソイミルクを摂取しなければならないとか、神経質に考えなくていいんです。食事の時間を楽しんで、「自分がどう感じるか?」を優先させてほしいですね。

——「食べたものを全部書き出しましょう」という意味だと、勘違いしていました。

笠井:確かに、ダイエット中などであれば、「食べたものを全部書いてください」と言う時もありますが、食事の内容よりも、食事のタイミングがズレていることのほうが多いんです。だから、本にあるような一覧に書き出せるくらいのものでいいと思います。

——あくまでも「自分がどう感じるか?」を意識したほうがいいということですね。

笠井:そうです。「この食事で自分はどう感じたか?」「この食べ方で自分は満足したのか?」ということを意識してほしいですね。例えば、時間がない時にお昼をトーストだけで済ませると「たんぱく質を摂らないと小腹が空くな」とか、ヘルシーな食事をした時に「揚げ物とか自分の好物が入っていたほうが間食しないな」とか、自分の食事のパターンを見つけるという意味で、食べたものを書き出したほうがいいのかなと思います。

人付き合いのトリセツも

—— エネルギーの「消費」につながるものとして、「人付き合い」もあげられていました。例えば、「この人と会うと疲れるな」と思ったら、自分が感じたことを書き込んだほうがいいのでしょうか?

笠井:そうですね。私は仕事柄、人の話を聞くことが多いのでプライベートでも話を聞き続けちゃってすごく疲れてしまうことがあるんです。だから、「この人と会ってずっと話を聞いてたから疲れたな……。次は、自分の話したいことを話そう」のように書いています。

——「あの人と会って疲れた! 以上!」ではないんですね。

笠井:「疲れた」という感情だけではなく、「次はどうしよう」ということを必ず書くようにしています。実際に話してみると、案外みんな話を聞いてくれるので、「私ばかり聞いているというのは思い込みだったな」とか「みんなにいい顔をしちゃう“いい人症候群”の一つだったな」と気づくことも多いです(笑)。「1日ずっと一緒にいると疲れるから今度はランチだけにしよう」とか対策を考えるといいと思います。

※トップ画像はイメージです。

(聞き手:ウートピ編集部・堀池沙知子)