連載「○○と言われて微妙な気持ちになる私」を更新するたびに、「あるある!」と共感の嵐を巻き起こす、作家のアルテイシアさんとジェンダー問題について考える特別企画。

精神保健福祉士・社会福祉士で、著書『男が痴漢になる理由』(イースト・プレス)『小児性愛という病―それは、愛ではない』(ブックマン社)などで男性の“加害者性”について深く考察してきた斉藤章佳さんをゲストにお招きしています。最終回では、「おじさんも生きづらいのでは?」という仮説をもとに、おふたりの意見を伺いました。男性も女性も生きやすい社会のために私たちができることとは——?

歳をとったら生きづらくなるなんてイヤだ

——今回は、男性が性差別の問題を「自分ごと」として捉えられないままおじさんになったとき、男性自身も生きづらくなってしまうのではないか? という仮説を立てました。おばさんを「JJ(熟女)」と称し、歳を取ったことで生きるのがラクになったと言うアルテイシアさんは、どう考えますか。

アルテイシアさん(以下、アル):新刊『離婚しそうな私が結婚を続けている29の理由』(幻冬舎)にも書きましたが、私は親が遺体で発見されがちな女なんですよ。母は拒食症で亡くなって、父は飛び降り自殺で亡くなったんですが、ふたりとも「女らしさ」「男らしさ」というジェンダーの呪いに囚われていたと思います。

私はその末裔として、性差別やジェンダーの呪いに「バルス!」と唱えまくって生きてます。母は「女の価値は若さと美しさ」という呪いに囚われていたし、父は「有害な男らしさ」をじっくりことこと煮詰めたようなおっさんでした。

斉藤章佳さん(以下、斉藤):お父様を「浪速のトランプ(大統領)」と表現されていましたね。

アル:そうなんですよ。父は「男は金を稼いでなんぼ」という呪いのせいで、会社を潰して稼げなくなったときに、自分は男として失格だと絶望したんだと思います。かつ「男は強くなければ」という呪いのせいで、誰にも弱音を吐けず、助けを求められなかったんだろうなと。

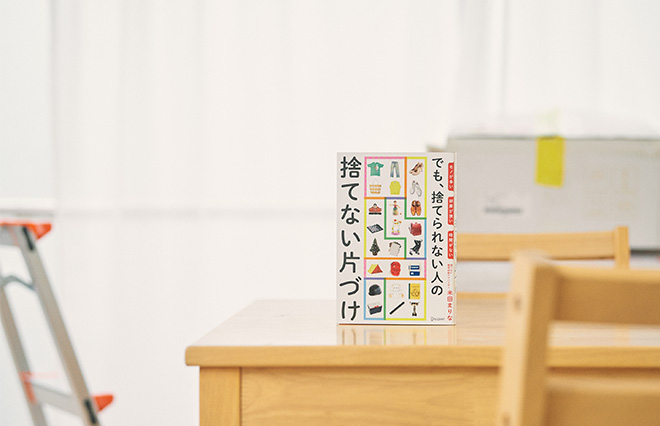

そういう経緯もあって、私は斉藤先生の著書『しくじらない飲み方 酒に逃げずに生きるには』(集英社)に書かれていた、「男らしさへの過剰反応がアルコール依存症と密接に関係している」という部分に、膝パーカッションが止まりませんでした。アルコール依存症の9割が男性だと書かれていましたよね。

斉藤:そうですね。痴漢が男性の問題であるのと同様に、アルコール依存症もまた男性の問題と言えると思います。依存症問題は男女ともにジェンダーへの固執と密接に関係しています。

たとえば男性の例でいうと「この一杯に手をつけてしまったら、信頼してくれる人を裏切ることになる」とわかっていても、「ここで飲まなければ男がすたる」という男らしさの呪いに打ち勝てないケースがあります。痴漢でも、行動化できるのにしなかったとき自身のことを「ここで痴漢しなかった俺は男らしくない」と感じてしまう人もいました。

アル:男同士で「俺の酒が飲めないのか?」みたいな潰し合いをよくしていますよね。お酒の力を借りないと盛り上がれなかったり、人とうまく繋がれなかったりする男性たちの話を聞いて、気の毒だなと感じました。

私の読者向けイベントで集まった女の子たちを見ていると、初対面でお酒ナシでも同窓会みたいにすぐに打ち解けて、竹馬の友かな? ってくらい盛り上がるんですよ。そこでLINE交換して、その後も友人関係を継続している。

立場や属性は関係なく。「価値観ベース」でつながって、友達を増やしていく。そんな彼女らを見ると、女性はどんどん新しい生き方を構築しているな、と感じるんです。

沖縄で一文無しになり…

——JJになっても、どんどん新しい関係性を築いていくことができるのが女性の強さ?

アル:そうですね。私も親しい女性たちと「老後は『デンデラ』*みたいな場所をつくって、女だけで暮らそう」と計画してます。未婚も既婚も子持ちも子ナシも、最後はシングルになる可能性が高いし、みんなで年をとっていこう、と。一方で、男性同士がそういう話をしているのって見たことがない。

「結婚出産が女の幸せ」「結婚出産してこそ一人前」みたいなジェンダー観から、女性はかなり自由になっていると感じますね。

*佐藤友哉氏による小説。姥捨て山伝説を題材とした作品で、家族に山に捨てられた老女たちが、「デンデラ」という共同体を形成し、ある目的を持って生活する様子が描かれている。2011年に映画化された。

たとえばひと昔前なら、阿佐ヶ谷姉妹は「痛い負け犬おばさん」みたいに消費されたと思うけど、今では若い女性にとって憧れの存在になってます。「あんな生き方に憧れる」「理想のJJライフですよね」という若い女性もすごく多い。

そうやって女性はどんどんアップデートしているように感じるけど、男性はどうすれば価値観を新しくできるんでしょうね。

斉藤:個人的な話ですが、私自身が変われたきっかけはふたつあると思っています。ひとつは、プロサッカー選手の夢から挫折して現実逃避のために訪れた沖縄で、潰れるまで飲まされて、身ぐるみ剥がされてホームレスになったこと。そのときに、現地の見知らぬ人たちに助けを求めながらなんとか食いつないで沖縄本島を1周した経験は、今の私の生き方に大きな影響を与えています。若い人たちには、「一度、ホームレスになってみたら?」と冗談交じりに話しています。そしてもう一つは、摂食障害(チューイング)を経験したことです。

アル:摂食障害も、ひとつの依存症なんですよね。

斉藤:そうですね。食習慣への耽溺です。依存症になると、「自分の力ではどうにもならない限界がある」と思い知ることになります。自分は思っていたより大したことのない存在だとか、他人は案外自分のことなんて期待していないんだ、といった気づきが得られるんです。そういう意味で、依存症からの回復は自己一致や自己受容に役立つ貴重な経験とも言えますね。

アル:「みんな依存症になろうぜ!」とは言えないけど、そうやって自分の弱さを認めることには、大きな意味がありますよね。

父が死んだとき、元部下の男性が「社長は誰よりも強い男でした……!」と号泣していて、「そういうとこやぞ」「だからあのおっさんは自殺したんやぞ」と言いたくなりました。おりこうさんなので言わなかったけど(笑)

Feelを言語化することで、弱さと向き合い続ける

斉藤:依存症のプログラムでは、強くなることを求めないんです。依存症の患者は「お前は意志が弱い人間だ」「また飲んだのか、だめなやつだ」と周りから言われながら、「やっぱり自分は弱い人間なんだ」という自責の念や恥の意識に苛まれています。治療は強くなることではなく、自分の弱さを知ることから治療を始めるんですね。

自分にとってのリスクは何なのか、引き金はどのように避ければいいのか、悪循環のサイクルに陥るポイントがどこにあるのかなど具体的に自分自身の行動や反応のパターンを学んでいきます。非常に逆説的に感じられるかもしれないですが、「自分の弱さを理解することが、やめ続ける強さに繋がっていく」というのがこのプログラムの醍醐味なんです。

アル:自分の弱さを認めることが、本当の強さに繋がる。とても興味深いです。

斉藤:このようなプログラムを経て回復していった人たちが残した言葉の中に、「強くなるより賢くなれ」という格言があります。ここでいう賢さというのは、自分の弱さを理解できる、受け入れるという意味だと私は解釈しています。そういう意味でこの言葉は、男尊女卑という価値観を手放す際にも、重要なポイントになってくるように感じます。

アル:なるほど、確かにその治療法は、「男尊女卑依存症社会」にも有効かもしれませんね。私がいつも感じるのは、感情を言語化するのが苦手な男性がすごく多い、ということなんです。

自分の弱さや負の感情と向き合ったことがなさすぎて、自分でも説明できない。昔、男性読者の悩み相談を受けていましたが、ほとんどが記事にならないんですよ(苦笑)。

斉藤:おっしゃる通りで、男性は“Think(考える)”ばかりで、“Feel(感じる)”の部分は全然開発されていないんですよ。男性にとっても「感情の言語化」というのは大きな課題で、カウンセリングやグループセッションのなかで、「今何を感じていますか?」と尋ねても、必ずThink(考える)の方向から答えが返ってくる。

アル:めちゃめちゃ膝パーカッションです。ごく普通の男の子と話をしていても、それはすごく感じます。

自分が何を感じているかわからないから、相手の感情も理解できないし、大切に扱うことができない。感情を言語化できないから、誰かと強く繋がることもできない。

斉藤:「男は男らしくあれ、強くあれ、弱みを見せるな、泣くんじゃない!」といったジェンダー教育の弊害でしょうね。

アル:ブルース・リー先生の言葉、「Don’t think. Feel!」(考えるな。感じろ!)が大事ですね。おじさんはみんなブルース・リーを目指すといい。

斉藤:そうですね。男性の感情の言語化問題というのは、子どもの頃から植えつけられたジェンダー教育の弊害だと思うんです。だからこそ、軌道修正には新しい価値観をインストールする努力と、古い価値観をアンインストールする勇気が必要。

Feelの部分を言語化する訓練を日常生活の中で意識的に繰り返しながら、感情の言語を獲得していく。それこそが、おじさんが「男尊女卑依存症社会」から脱却するためにできる唯一の手段ではないかと考えています。

(構成:波多野友子、イラスト:中島悠里、編集:安次富陽子)