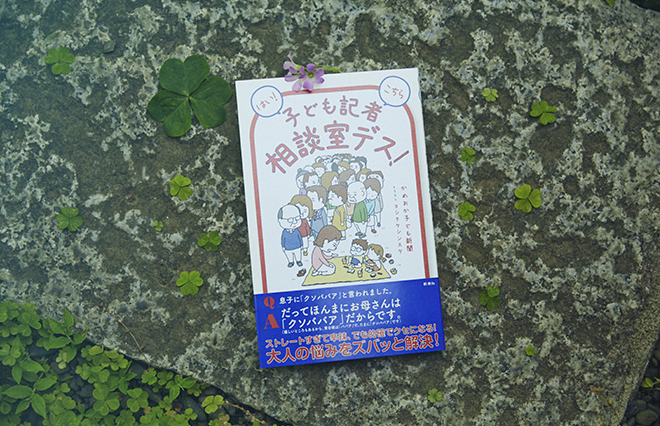

難病の母を介護しながら高校に通う17歳・沙智を描き、「R-18文学賞」大賞を受賞した上村裕香(かみむら・ゆたか)さんの小説『救われてんじゃねえよ』(新潮社)が4月中旬に発売されました。現役大学院生で自身の介護体験が元になっているという本作について、上村さんにお話を伺いました。

笑ってほしくて書いた『救われてんじゃねえよ』

――本作は、難病の母を介護しながら高校に通う女子高生・沙智の日常を淡々と描いた「救われてんじゃねえよ」、大学生になっても母の介護から逃れられない沙智を描く「泣いてんじゃねえよ」、親元を離れTV制作会社に就職した沙智が、両親とある種の訣別に辿り着く「縋(すが)ってんじゃねえよ」の3編で構成されています。執筆した経緯からお聞かせください。

上村:もともと小説として書いたものなのですが、実体験を基にしている部分があります。『救われてんじゃねえよ』で、沙智がお母さんを立ち上がらせようとして二人で倒れ込んだ際に、テレビから小島よしおさんの「でもそんなの関係ねえ!」が流れてきてふと笑ってしまう場面があるのですが、私も母親を介護していたときに似たようなことがあったんです。

その話を大学生の頃に友達に話したところ、「どう反応していいかわからない」みたいな何とも言えない雰囲気になっちゃって……。私は単純に笑ってほしいなあと思って話したのですが……。そんなときにどうすれば伝わるかと考えたときに小説のほうがこのおかしさを最大限に伝えられるなと思って書きました。

――上村さん自身も家族の介護をされていたと伺いました。その当時はどんなふうにご自身の境遇を捉えていましたか?「なぜ私ばかり」などの感情がわいてくることは?

上村:世の中に対して「なんで私ばっかり」とか、そういうことはあまりなかったですね。自分の苦しみや体調に対しては、確かに悲観的な気持ちはあったと思いますが、介護に対して特別悲観していたわけではないです。振り返ってみると、当時は何も考えずにただ出来事が積み重なっていって、日常が過ぎていった感じでした。

数年後、大学2年生の時に『救われてんじゃねえよ』を書いた際に、あの時の出来事が面白かったなと感じるようになったんです。冷却期間を経て、物語として振り返ることができたんだと思います。

悲劇だけじゃない、「ヤングケアラー」の物語

――「ヤングケアラーの女子高生を描いた……」と紹介されることについて思うことはありますか?

上村:『救われてんじゃねえよ』を書いたのは3年前で、当時はヤングケアラーという言葉は世の中にあまり浸透していませんでした。『泣いてんじゃねえよ』はその1年後くらいに書いたのですが、少しずつ浸透してきた時期でした。そういう意味で社会での取り上げられ方に影響を受けた部分もあります。

「ヤングケアラー」の扱われ方として、子供が親から逃げる物語として描かれがちですが、そうではない物語があってもいいのでは? と。沙智の自立を書いてはいますが、「ずっと悲惨だった」というのはちょっと違うというか、悲劇だけではないんだよというのを書ければと思いました。

『泣いてんじゃねえよ』を読んで、「逃げればいいじゃん」という感想ももらいました。でも、沙智にとっては東京の大学に行っても実家に戻れば引き戻されてしまうリアルな部分もあって、その部分を書くことでキャラクターがだんだん見えてきて、3編揃っていったという感じです。

沙智の親は「毒親」?でも、「3人それぞれ多面性を持っている」

――沙智の両親に対して、読者の見方も分かれると思います。いわゆる”毒親”じゃないかと。

上村:そうなんですよね。特に父親は散財癖があって悪役になってもおかしくない両親なんですよ。でも、沙智がそのことで苦しんでいるという構図は描きたくなかったんです。だから、その構図にはしないで、3人の人間がいるということを描こうと思いました。

家族っていうのは社会の最小単位だという意味で、3人それぞれが多面的な面を持っている。お父さんもお母さんも、それぞれにいろんな側面があって、特にお母さんは沙智に文字通り、おんぶに抱っこで頼り切っているのですが、決してそれだけではない。ちょっと狡猾な面も持っているんです。

――「人間」というものの不可解さというか愛おしさが描かれているなあと思ったのですが、その部分は小説家として意識していることなのか、それとも上村さんが「人間」というものをそういうものとして捉えている、どちらなのでしょうか?

上村:自分の生活の実感としてもすごくあることで、ペルソナ的にみんな使い分けている部分もあるんですけど、小説を書く中で、私は大学時代のゼミの担当教員の先生に大きな影響を受けました。学部時代は、文芸表現学科という小説や脚本、編集などを学ぶ学生が集まる学科で、その中で小説を専攻していました。その先生はよく「小説というのは人間を書くものだ」と言っていて、そういう考え方や小説としての人間論に影響を受けました。

「キャラクターが形容詞で、人間は動詞だ」の意味

――過去のインタビューで「キャラクターが形容詞で、人間は動詞だ」と答えていらっしゃったのかと思うのですが、今の話とも関係がありますか?

上村:ゼミの担当教官との会話で「確かに」と思ったことなのですが、例えば沙智というキャラクターをどう捉えるかを考えたとき、彼女を「ヤングケアラー」という言葉で表現することもできるけれど、それだけではなくて、「母親を介護している女の子」という視点で捉えるほうが、人間らしいというか、沙智の生身に近いと思ったんです。「ヤングケアラー」「かわいそう」というラベルでは、内実が伴わない感じがするのですが、「介護する」という動詞には、沙智という人間の物語がすでに含まれている、そんな意味合いでそのように言ったはずです。

――形容詞というのは、しばしばジャッジ的な言葉になりますよね。「かわいそう」とラベルを貼ることは、話し手のジャッジを含みます。

上村:これは以前、取材で言われて「なるほど」と思ったことなのですが、表題作『救われてんじゃねえよ』の中では、「ヤングケアラー」という言葉が出てこないと指摘されたんです。『泣いてんじゃねえよ』で初めて「ヤングケアラー」という言葉が登場するんですけど、その時点での沙智、特に高校生時代の沙智は、「ヤングケアラー」というラベルがつけられる前の段階なんです。

もちろん、周囲から「かわいそう」とか「大変だろう」といった視線を受けることはありますが、沙智はその視線を生身で受け取っている。沙智自身も、「ヤングケアラー」という言葉を初めて聞いたときに、少し戸惑っている部分がありました。彼女もそのラベリングに対して、まだ整理しきれていない部分があるんですよね。

「正しい大人」じゃない大人に救われてきた

――「ヤングケアラー」という言葉が浸透したことで、これまで見えなかった存在が社会で可視化されたことは事実です。社会として彼らに支援の手を差し伸べることは大事なことだと思うのですが、一方で「正しさ」からこぼれ落ちるようなものに光を当てるのが小説なのかなとも思うのですが、「正しさ」について思うことはありますか?

上村:自分自身も、「正しい大人」じゃない大人に救われてきた部分がすごくあります。例えば、初めて自分の小説を担当教官に見せたとき、すごく新鮮な反応をもらったことが、すごく爽快だったんです。それまで受けてきた反応とは全く違いました。

大学時代、私は学費や生活費を自分で工面する必要がありました。そんな中、奨学金を紹介してくれる先生がいてありがたかったのですが、一方で、サイゼリアでご飯をご馳走しながら、小説の話をしてくれるような大人に、私自身がすごく救われたんです。

「正しい大人」というのは、もちろん人を救うこともありますが、沙智というキャラクターにとっては、「正しい大人ではない存在」が、実は一番救いになったんです。彼女は、小島よしおのような不謹慎な存在にふと心を軽くされる瞬間がある。それが、この作品を通じて伝えたかった実感です。

――「笑い」というのも本作においてとても大事な要素だったのでしょうか。

上村:「笑い」というのは私にとって非常に大きなテーマです。最近読んだ坂口安吾の『FARCE に就て』という本に、「ファルス(道化)とは、人間の全てを、全的に、一つ残さず肯定しやうとするものである。」という言葉があり、それに非常に共感しました。

私が考える喜劇は、チャップリンの言葉にも近く、「人生は近くで見れば悲劇だが、遠くから見れば喜劇だ」というものです。沙智も、お母さんの病気や介護を悲劇的に捉えがちですが、視野が広がることで、悲劇の外側にある喜劇が見えてくる。そこに現実の広がりを感じる。だからこそ、喜劇的な要素がこの物語にも必要だと感じました。

――今後はどんなものを書いていきたいですか?

やっぱり、喜劇は自分にとって大事なテーマですし、これからもケアについて考えていきたいです。今、修士論文ではケアが小説の中でどう描かれてきたかについて研究しています。それを基に、今後小説としてもケアの物語を書いていきたいです。

――ケアというのは?

上村:専門的に言うと、(アメリカの心理学者、倫理学者の)キャロル・ギリガンが提唱する『もう一つの声で』という本でのケアという概念があります。これは介護に限らず、気遣いや心理的な側面を含む広い概念としてのケアについての本なのですが、その分野に挑戦しようとしているところです。

――喜劇のくだりでも思ったのですが、上村さんの小説は「生きる」ことの苦しさも伝わってくるけれど、それだけではない、生への肯定も感じます。

上村:生きているって結構苦しいことだなとずっと思っていて……。でも、生きているだけで苦しいより、小説を書くことで苦しいほうがよいと思っています。新しい物語が生まれることで、世界にとってプラスになるので、そう思って小説を書いています。

(聞き手:ウートピ編集部・堀池沙知子)