「食事をするとみぞおちがしくしくと痛い、胃が重苦しい、すぐに食べられなくなる。でも胃の検査をしても異常がないと言われた…」といった悩みについて、複数の読者からつらいという声が届いています。

これは病気なのか、なぜそうなるのか、改善する方法はあるのかを知りたく、消化器病指導医・専門医で著書に『胃は歳をとらない』(集英社)がある三輪洋人(みわ・ひろと)医師に連載でお話しを聞いています。

前回、こうした症状は「機能性ディスペプシア」と呼ぶ胃の病気であること、症状の特徴について教えてもらいました。今回・第2回は、機能性ディスペプシアはどうして起こるのか、その原因について尋ねます。

原因は胃の運動異常と知覚過敏

——前回、「胃が重苦しいので検査をしたが異常なしの場合、器質的には病変がなくても機能的に問題があると考えられ、その状態を機能性ディスペプシアと呼ぶ」ということでした。では、異常がないのに胃が重苦しくなる原因は何なのでしょうか。

三輪医師:暴飲暴食で胃が苦しくなった場合は、時間が経つと改善します。一方、機能性ディスペプシアの場合は、普段の食事でも胃もたれや重苦しさ、また食事を開始するとすぐにおなかいっぱいに感じてそれ以上食べられない「早期満腹感」という症状が現れて、長く続くことがあります。

その原因は、「胃の消化活動である運動の異常」と、「脳による知覚過敏」です。そしてそのきっかけは、ストレスです。ストレスとは具体的に、外部から、環境的、社会的、身体的、心理的な刺激を受けたときに生じる心身の緊張状態を指します。

自律神経の働きで緊張時は消化が抑えられる

——ストレスが多いと胃が痛むということはよく言われます。どういうメカニズムなのでしょうか。

三輪医師:胃や腸による消化活動は、自律神経がコントロールしています。自律神経とは自分の意思とは関係なく24時間働き続けていて、活動時や緊張時に優位になる「交感神経」と、リラックス時に優位になる「副交感神経」の2つがあります。

この2つの神経がバランスを取り合って、呼吸、心拍、血液循環、排泄、免疫、消化、精神状態などの心身の機能を調整しています。

このうち消化活動が活発になるのは、副交感神経が優位になっているとき、つまりリラックスしているときです。食事はゆったりした気分で食べるほうが消化が進むことは誰もが経験しているでしょう。

逆に、仕事に集中しているときや緊張しているときには食欲はわかないし、トイレにも行きたくならないでしょう。ストレスを感じる、つまり緊張状態になると、交感神経のほうが優位になって胃腸の消化活動は抑えられるのです。

胃の上部がふくらまない、胃酸で胃が痛む

——では、消化活動が抑えられている緊張時に食事をすると、胃の内容物がなかなか消化されずにもたれるということでしょうか。

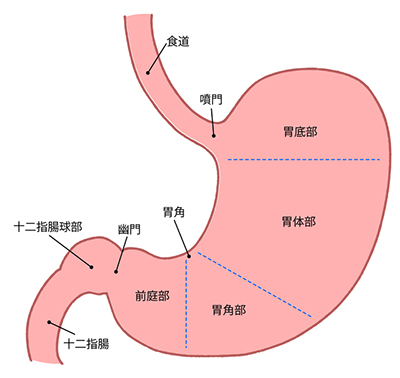

三輪医師:そうです。まず、食べものが消化する流れをイメージしましょう。食べたものは口から食道、胃、十二指腸へと送り出されます。食事をすると、口で咀嚼(そしゃく)された食べ物が食道を通過し、胃に食べものが入るタイミングで胃の上部がふくらみます。胃はそうして食べものを受け入れるわけです。

そして食べ物を溶かして消化するために、胃壁から強い酸性を持つ「胃酸」が分泌され、さらに胃が波打つように運動をします。これを「蠕動(ぜんどう)運動」といいます。こうしてかゆ状になった食べ物は、胃の出口から十二指腸へと出て行きます。

この一連の動きのうち、まず、胃に食べものが入ったのに上部があまりふくらまない場合に、先ほど話した早期満腹感が現れます。食欲も進みません。

次に、胃の蠕動運動が鈍いときには胃に内容物が長くとどまるために胃もたれが起こり、重苦しく感じます。

——イメージができました。では、胃の知覚過敏とはどのようにして起こるのでしょうか。

三輪医師:胃や腸などの消化菅には迷走神経が分布しています。胃酸が分泌されたとき、通常は痛くもかゆくもないのですが、胃酸による刺激の感受性が高いと痛みとして感じる、また、胃の収縮を痛みと感じることがあります。これが知覚過敏という状態です。

——自律神経のバランスが乱れると、胃の運動や知覚が影響を受けて異常を起こすということですね。まとめると、次のようなことになります。

・胃もたれ…食べたものを十二指腸へ送り出す動きが鈍くなり、胃の内容物が長く胃にとどまることで生じる。

・早期満腹感…胃の上部が十分にふくらまず、食べたものを溜めにくくなる。そのため、少し食べただけでおなかがいっぱいになる。

・胃が痛い…胃の知覚が過敏になって、胃酸の刺激や胃の収縮で痛くなる。

三輪医師:こうした胃の働きや消化の仕組みを理解すると、胃もたれや胃痛をケアする方法が見えてくるでしょう。

聞き手によるまとめ

胃の機能に不調が現れる原因は、食べたものを消化する過程での胃の運動状態や知覚過敏にあり、そのおおもとは、ストレスによる自律神経のバランスの乱れにあるということです。原因がわかると、改善への道筋が見えてくるように思われます。そこで次回・第3回では、機能性ディスペプシアの治療法について尋ねます。

(構成・取材・文 藤井 空/ユンブル)