日本ではこれまで、耳の聴こえる俳優が演じることが多かったろう者の役。イタリアで開催された「第79回べネチア国際映画祭」コンペティション部門に正式出品された深田晃司監督の新作『LOVE LIFE』(9月9日公開)では、ろう者の役に自身もろう者である俳優、砂田アトムさんを起用しています。

矢野顕子さんの楽曲『LOVE LIFE』をモチーフに深田監督の約20年間の構想を経て完成した同作。砂田さんは、木村文乃さん演じるヒロイン・妙子の元夫で物語の台風の目となる役を、豊かな表現力で演じきっています。

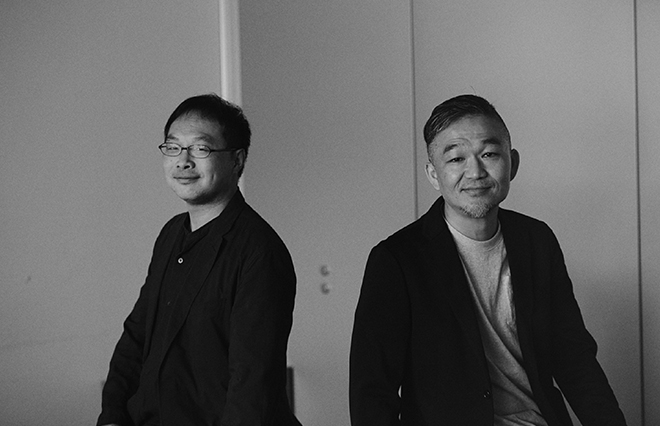

そんな砂田さんと深田監督に、ろう者の役を当事者が演じる意義について、また、「個」を描くことを大事にしているという深田監督の映画作りについて、お話を聞きました。前後編。

手話はろう者の言語。『LOVE LIFE』がろう者の俳優を起用した理由

<story>

集合団地に暮らす妙子(木村文乃さん)は、再婚した夫・二郎(永山絢斗さん)と息子の3人暮らし。向かいの棟には夫の両親が暮らし、子供を連れた妙子と息子の結婚を快く思われてはいないものの、穏やかな日々を送っています。しかし、ある悲劇が一家を襲い、憔悴(しょうすい)した妙子の前に、前の夫・パク(砂田さん)が現れて……。

——日本の映画やドラマでは、ろう者の役を聴者である俳優が演じることがほとんどですが、『Coda コーダ あいのうた』でろう者の俳優トロイ・コッツァーさんがアカデミー賞助演男優賞を受賞するなど、最近はろう者の俳優が演じるべきという議論もされるようになってきました。まず、この件についてお二人の意見を聞かせてください。

深田晃司監督(以下、深田):映画のクオリティーを考えれば、ろう者の役は、ろう者の方に演じてもらうのが一番近道であると思っています。ここはプロデューサー陣と見ている視点がズレやすいところなんですけど、プロデューサー陣は、ろう者の方が出演することで、例えば、現場に手話通訳が必要になり、その人件費がかかると考えている。本来、それを負担と捉えること自体が間違っているんですけど、そういったことを避けようとして、ろう者の俳優をキャスティングしたくないと考えるのかもしれない。でも、効率を言うなら、聴者の俳優に3、4カ月手話を特訓してもらって、中途半端なクオリティの手話になることのほうが、はるかに効率が悪いと思います。

砂田アトムさん(以下、砂田):手話は誰にでもできるわけではないんです。先ほど、監督がおっしゃったように、聴者が手話を身につけようとすると、本当に時間がかかる。その前に、手話というのは、ろう者のものであり、ろう者の言語であるということを大切にしてほしいんですね。手話は言語です。聴こえる人たちも、変な言葉で話されると違和感を覚えるのは当然のことだと思います。それは手話も同様です。手話には“顔の文法”による振る舞いなどいろいろな表現があるのですが、聴者がろう者を演じると、そういうところに違和感を覚えることが多い。ですから、やはり最初から、ろうの役はろう者が演じることが必要で、大事なことだと思っています。

——深田監督は、ろう者・難聴者の俳優の養成講座の講師をされる予定と伺いました(※「デフアクターズ・コース2022」)。ろう者の役を当事者の俳優が演じるとなると、もちろん人材の養成が必要になりますが、日本の現状で、ろう者の俳優が育っても、どれだけ仕事の機会を提供できるかというところが、また一つ問題なのかなと感じます。どんな働きかけが必要だと思いますか?

深田:タマゴが先か、ヒヨコが先かという感じになると思うんです。今回、私が脚本にろう者の役を書いて、砂田さんに出てもらうことになったのは、東京国際ろう映画祭のワークショップに講師として呼んでいただき、ろう者の方と接する機会が増えて、初めて「そもそも、これまで自分の映画にろう者が一人も出てこなかったこと自体が不自然なんじゃないか?」と思うようになったからです。そういう出会いが大事であって、私たちのような聴者がマジョリティーである社会に、ろう者の俳優教育の場所があり、そこにろう者の俳優がいるということ自体が、新しい物語や新しいものを生んでいくのではないかと期待しています。

——砂田さんは、ろう者の俳優がもっと活躍しやすい環境にするために、どんな部分の改善が必要だと思いますか?

砂田:ろう者が安心して学べる場が最低限必要になりますよね。例えば、普通の大学も、以前であれば、ろう者は入学できなかった。というのは、情報保障(情報を得られることを保障すること)や、コミュニケーションの保障というものがなかったためです。当事者が自分で何とかするしかなかった。でも今は、大学で情報保障のための予算をつけるようになってきて、聴こえない人たちも、安心して学べるようになりました。それと同様に、演劇の世界でも学びたいろう者はたくさんいるけれど、そういう場がない問題があるので、安全に学べる場を作ることが一番求められてるところかなと思います。

ヒロインの元夫をろう者という設定にした理由

——『LOVE LIFE』の最初の設定では、主人公の元夫がろう者だという設定はなかったそうですね。パクをろう者の設定にして、砂田さんに演じていただいたことで、どのような効果が生まれたと感じていますか?

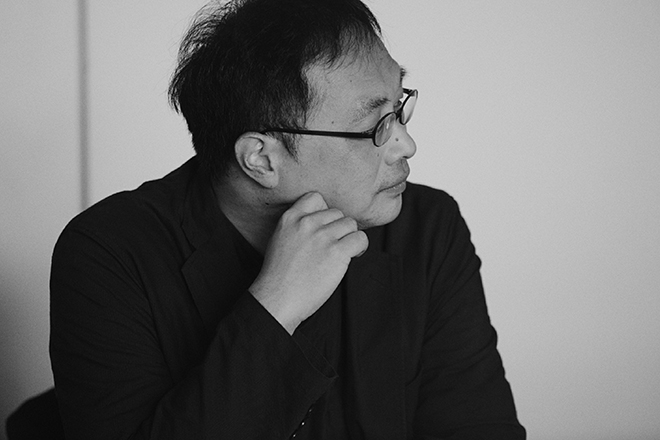

深田:妙子と夫の二郎、元夫のパクは三角関係なわけですよね。妙子とパクに共通の言語を持たせて、二郎はその言語が分からない設定にすることによって、その三角関係にもう一枚、緊張関係を生み出せるのではないかと思いました。そのときに、手話にしたらどうかと思ったんですね。そう思ったきっかけは、さっき話した東京国際ろう映画祭で、手話に触れたことです。非常に当たり前のことだけど、いろんな言語と同じように、手話も一つの言語であり、しかも空間を使った非常に映像的な言語であると思ったので、手話にしようと考えました。また、本来マジョリティーである聴者が、その三角関係においてはマイノリティーになるというのも面白いと思いました。

砂田さんをキャスティングして、砂田さんと話したり、脚本を書くためにろう者の方々に取材させていただいた中で気づいたのは、ろう者の方は非常に相手をよく見てコミュニケーションを取るということ。コミュニケーションの鎖が太いというか。逆に、「目をそらす」という行為は本当に強い拒絶を表すのだという話も伺いました。聴者同士の関係だと、仕事の場では相手の目を見て話すことは当たり前になっているんですけど、親しい関係になればなるほど、目を見て話さなくなっていく。コミュニケーションが薄くなっていくんですよね。その対比も面白いと思いました。

「相手を見るか、見ないか」「視線を交わすか、交わさないか」というのが、この映画の中で大きなモチーフになっています。ここは砂田さんに出演してもらうことで私が変わっていった部分で、脚本も最後の最後まで変わっていきました。

誰もが抱える「孤独」がモチーフ

——妙子は、パクのことを、どこか「ろう者だから私が助けてあげないと」と思っていますよね。でも、映画を見ていると、「本当はパクのことを理解していなかったのでは?」と感じるところがあります。

深田:そうですね。今回の作品では「孤独」というのが大きなモチーフになっています。その「孤独」というのは悲劇ではなく、誰もが抱えながら生きているもの。ただ、それに気づいているか、いないかだけの違いだと思っています。妙子というのは、ずっと誰かとの関係性の中だけで生きてきた人だと思っていて、誰かの妻であったり誰かの母であったり、パクに対しては自分が守らなければいけないという、妻でありパクの庇護者としての立場でもあったわけですね。

でも実際、砂田さんが演じるパクという人は、別に一人でも生きていけるわけで、むしろ夫の二郎のほうが、そのことに気づいている。やがて、「この人を守らなければ」と思っていた妙子が、パクにはパクの関係性や世界があり、自分が守らなくても生きていける強さを持っていることを目の当たりにしてしまい、彼女はそこでやっと本当の意味で一人になる。そういった関係性によってキャラクターの見え方が変わってくるということは、描きたいと思っていました。

■映画情報

『LOVE LIFE』

監督・脚本:深田晃司

出演:木村文乃、永山絢斗、砂田アトム、山崎紘菜、神野三鈴、田口トモロヲ

配給:エレファントハウス

(C)2022 映画「LOVE LIFE」製作委員会&COMME DES CINEMAS

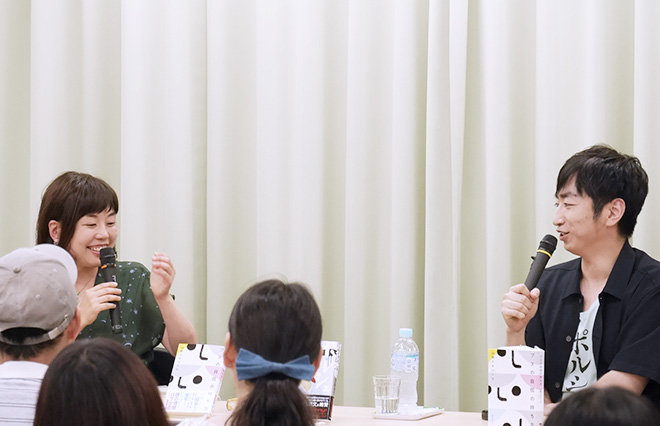

(聞き手:新田理恵)