昔から男社会だと言われる映画界。改善を目指す動きは進んでいるのもの、なかなかジェンダーギャップは埋まっていないのが実状だ。お隣の台湾も例外ではないが、映像関係者に話を聞くと、 そろって「台湾はまだ良いほう」という答えが返ってくる。実際、キャリアを積んだ俳優が作品をプロデュースするなど、女性の活躍が目を引く台湾。先頃、台北映画祭でも最優秀作品賞に輝いた『イェンとアイリー』(原題:小雁與吳愛麗)、9月に台湾で公開される『失明』の2作も、主演俳優が製作から関わり、女性の自由な生き方を模索した意欲作だ。

今年3月の大阪アジアン映画祭での来日時に収録した『イェンとアイリー』『失明』の両監督インタビューから、台湾映画界を牽引する女性パワーの一端をのぞいてみたい。

分かり合えない母娘関係を、分かり合えないまま描く

『イェンとアイリー』トム・リン監督インタビュー

――『イェンとアイリー』(小雁與吳愛麗)は、母親を守るために父親を殺害し、服役後に帰ってきた娘イェンと、母親アイリーの複雑な母娘関係を描いた作品でした。主演俳優であり、私生活では監督の妻である夏于喬(キミ・シア)さんと彼女のお母様の関係を参考に執筆された脚本だそうですね。この映画を撮ったことで、母娘関係に対する認識に何か変化はありましたか?

林書宇(トム・リン)監督:中国語に、母と娘の関係は“相愛相殺”(愛ゆえに傷つけ合う)という言い方があります。この作品を撮ったあと、この言葉が意味する感覚を本当の意味で理解できた気がしました。母娘の衝突は、お互いを想う気持ちが強すぎるからこそ起きる。人は自分の家族に対しては、すぐイライラして感情をぶつけてしまいがち。まるで心のキャパシティーを他人のために残しているかのようです。

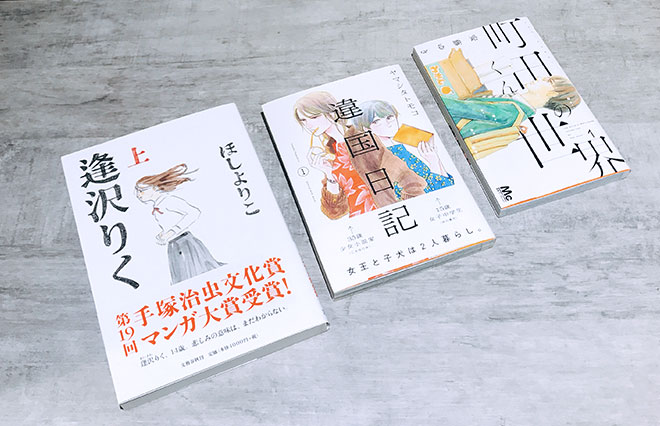

『イェンとアイリー』(提供:大阪アジアン映画祭)

――キミ・シアさんと彼女の母親のやり取りを参考にしたそうですね。

リン:2人の音声チャットやメッセージのやり取りを参考にしました。いわゆるエモーショナル・ブラックメール(感情的な脅し)的な内容のものですね。

――そんな内容を見せてくれるなんて…。キミさんとお母様の関係はもう改善されているのですか?

リン:すでにお互い心地よく接することができる距離を取れるようになっていますね。そういう段階に入ったからこそ、彼女もこの役を演じられたのだと思います。若い頃だと無理だったでしょう。

――この映画の母親は、男性に頼らないと生きられない女性です。そんな母親の姿を見て育った娘は、自分の力で生きたいと願う。歩み寄れたとしても、永遠に分かり合えない母娘の描き方がリアルですばらしいと思いました。

リン:この映画のラストで、母と娘の問題が解決したかというと、それはあり得ません。この先もさまざまな問題が起こる。人は簡単には変わりません。子から親に「変われ」とも言えないし、親から子にも言えません。できることなら2人の魂が少しでも歩み寄れればいいですが、大体の場合、相手をどう受け入れたらいいのか、考えていくしかない。でも、そんな風に、大げんかしたと思った次の瞬間、別の話題についておしゃべりを始めるような母と娘の関係も興味深いなと思いながら見守っています。

オープンで安全な撮影現場を作れば、自ずと考えをシェアするようになる

――家父長制の影響が根強いアジアでは、女性の解放や生き方を描いた映画が注目を集めるようになっています。映画の中で女性を描く時、ご自身の中で意識が変わったと感じる部分はありますか?

リン:私は長編2作目の『星空』(2011年)以降、ずっと女性が主役の映画を撮っています。『百日告別』(2015年)、『夕霧花園』(2019年)、そしてこの『イェンとアイリー』です。ですので、女性を描くということについては経験がありますが、もちろん私は男性ですから理解できないこともある。インタビューや観察を重ねるしかありません。物語や構図を描くのは私でも、俳優は女性なので、撮影現場の雰囲気は常にオープンに保ち、「リアリティを感じるか?」「こういう行動を取るか?」など、意見を出し合ったり、確認し合ったりしやすい雰囲気づくりを心がけています。性別にかかわらず、俳優を含む全ての関係者にとってオープンで安全な空間を作っておくと、みんな自ずと考えをシェアしようとします。

演じたい役がなければ、自分で作る女優たち

――『イェンとアイリー』は、コロナ禍で活動がままならない期間に、妻でもあるキミ・シアさんのために書いた作品だとうかがっています。世界的に見ても、40歳以上の男性が主役の映画はたくさんありますが、女性が主役の映画はまだまだ少なく、中高年の女性は“母親”や“おばあちゃん”の枠にはめられがちで、俳優たちにとっても演じられる役の幅が狭まっていく。もっと作品が多様になればいいと願っていますが、監督のお考えは?

リン:台湾は、まだいい環境だと思います。映画やドラマの主な観客層は若者なので、若者は若者が主役の作品しか見たがらないと思われがち。でも、少なくとも台湾では、女性であっても実力と強さを身につけた30~40代の俳優が自分でプロデュースに乗り出すようになりました。この『イェンとアイリー』も、キミ・シアがプロデューサーの1人です。ある程度の年齢になって、演じたい役やオファーが減れば自分で機会を作るのです。

私も、コロナ禍前後くらいから、台湾でも変化が起きてきて、女性が主役の映像作品が増えたと感じています。私が若手だった1990年代や2000年代の作品は、やはり男性が主役でしたからね。

――今回の大阪アジアン映画祭で上映された『失明』も、人気俳優の林依晨(アリエル・リン)さんが初めてプロデューサーを務めたことで話題の作品です。日本ではまだ、女性の俳優がプロデューサーを務めるケースは多くありません。台湾の変化の理由をどうとらえていますか?

リン:アリエル・リンも自分が演じたい物語を映画化したと言えますね。投資家が出資したいと思えるような実力を、彼女たちが蓄積してきたということだと思います。あとは何より彼女たち自身の需要によるものです。

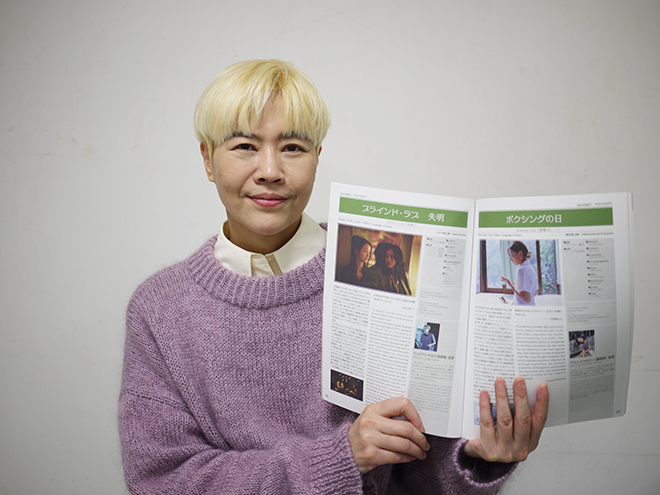

そんな台湾の人気女優が主演・プロデュースを務めた『失明』のジュリアン・チョウ監督にも話を聞いた。

元恋人と再会し、人生の意味を見つめ直す女性の物語

『失明』ジュリアン・チョウ監督インタビュー

――『失明』は、日本でも公開された映画『父の初七日』(2009年)の原作者・劉梓潔さんが2003年に発表した同名短編小説が原作。主人公の書儀(シューイー)は、裕福な外科医の夫と息子の3人暮らし。世間からは裕福で完璧な家族だと思われていますが、実は結婚生活に不満を持っていて、学生時代の恋人(女性)と再会したことをきっかけに、本当にほしかったものを見つめ直していくという物語。この映画では主人公の息子が母親の元恋人を好きになるという設定ですが、原作では主人公が女子高生で、父親の元恋人(男性)を好きになるという設定だそうですね。

周美豫(ジュリアン・チョウ)監督:金馬奨の企画マーケット(映画製作者と投資家やバイヤーら業界関係者のマッチングを目指す)に参加したあと、ある投資家から「ゲイのストーリーならすでにたくさんある」と懸念を伝えられたのです。それで、どう企画を進めようかと悩んでいた時、俳優のアリエル・リンから設定を女性に変更しようと提案されました。大きな変更になるため悩みましたが、華人社会の女性に対する抑圧はまだまだ強く、とりわけレズビアンの方々は伝統的価値観にまだまだがんじがらめにされています。私自身も女性なので、変更したほうが登場人物をより深く理解したうえで映画にできると考えました。

『失明』(提供:大阪アジアン映画祭)

――時代設定は、台湾で同性婚が合法化(2019年)されて間もない時期ですね。現在の話にすることもできたと思うのですが、あえて過去の社会背景を使った理由は?

チョウ:何組もの同性カップルにインタビューして分かったのが、いまだに皆さんがさまざまな差別を受けているということでした。過去を舞台にすることで、現在の状況とコントラストをつけたのですが、ご覧になった人は「今も大して変わっていない」と気づくと思います。同性婚が認められたといっても、世論は割れていましたから、変わっていくには時間が必要でしょう。

――監督はこれまで、アリエル・リンさんをはじめ、多くの俳優のマネジメントをしてこられました。2022年の映画『女優,摔吧!』で監督デビューし、本作は長編2作目だそうですね。そもそも映画監督に挑戦しようと思ったきっかけは?

チョウ:きっかけはちょっと変わってるんです。以前は監督になりたいなんて考えたことはありませんでした。2016年、私が中国でドラマをプロデュースした時(アリエル・リン主演の時代劇ドラマ「花不棄〈カフキ〉-運命の姫と仮面の王子-」)、脚本製作のために1年間あちらに滞在したのです。退屈するのが嫌いな性格なので、来る日も来る日も会議だけみたいな日々は御免だと、北京電影学院大学院で1年間学ぶことにしました。あの1年で映画を見る視座が変わりましたね。北京電影学院は修了の条件として短編映画を1本撮る必要があったので、その自分にとっての“初監督作品”を撮り終え、ドラマの仕事もひと段落ついたので、台湾に帰りました。

その後、プロデューサーとして『女優,摔吧!』を製作することになったのですが、当初予定していた監督が降板するトラブルに見舞われ、私が撮った短編を見た出資者の提案で、いきなり自分で監督することになったのです。それまでは、意義があると思える面白い作品をたくさん製作したいと思って仕事をしてきましたが、監督をやりたいという気持ちはなかった。でもデビュー作でその面白さに気づきました。

―――それで2作目にもチャレンジしようと?

チョウ:私は普段からたくさん小説を読むのですが、この『失明』はずっと心の片隅にありました。読んでいる間ずっと思考を促されるような、曖昧で余白の多い小説だった。面白いと思ったのは、この小説を読んでもらった人の解釈が、全部違ったことです。それで自分が監督して映画にしようと思いました。

――俳優のマネジメント業でも、脚本を選ぶ時、そうした読み方をされることが多いのですか?

チョウ:俳優の出演作を決める時は、第一に役柄が本人に合っているかどうか、実力を発揮できる作品かどうかを重視します。次に、その監督や製作チームと一緒に仕事をしたいかどうかですね。

スターの原石は「ピュアさ」と「情熱」で選ぶ

――ベテランのマネージャー、プロデューサーとして、あなたが若い俳優を選ぶ時の基準は?

チョウ:演技経験のない新人から発掘してマネジメントするというのが私のやり方です。アリエルも最初はそうでした。原石のピュアな輝きが好きなんです。俳優を選ぶ時に重視するのも、やはりピュアさですね。それから、俳優になりというエネルギー。この基準で20年以上やってきて、いい俳優を育ててきたので、私の判断は間違っていないと思います。

――マネージャーとしての経験は、監督業に挑戦する時も役立ちましたか?

チョウ:非常に役立ちました。俳優をマネジメントする時は、彼女たちを観察する必要があります。演技だけではなく。準備のプロセスや、スタッフたちとの接し方まで、事細かく観察しています。アリエルのように優れた俳優たちと仕事をしてこられたので、いただくオファーも多い。つまり読まなくてはいけない脚本も多いので、読解力が高められたと思いますし、俳優にとって正しい判断を下さなくてはいけないので、その判断力と観察力も監督をする際に役立ちました。

――アリエル・リンさんは日本の人気少女漫画「イタズラなKiss」を台湾でドラマ化した「イタズラなKiss~惡作劇之吻 ~」(2005年)でブレイクして以降、20年以上第一線で活躍されている人気女優。40代になり、近年ますますいい表情をされているなと感じます。アリエルさんが10代でデビューして以来、ずっと彼女のマネージャーを務められているそうですが、そばで見てきて、彼女がトップに君臨し続けられる理由を何だと思いますか?

チョウ:常に楽観的で、ピュアな目で人や物事を見ているからだと思います。仕事でトラブルが起きたり、不愉快なことやダメージを受けるような事態に遭遇しても、彼女は「つらさは3日で収まる。3日後に向き合おう」と言います。競争が激しく、人と比べられる芸能界で生きていると、これは簡単なことではありません。誰に対しても友達のように接することができるのも彼女のいいところですね。何をするにも謙虚だし、心が広い。昔から変わりません。

いくつになっても「自分の限界に挑戦する」

――『失明』の主人公にとっても、監督にとっても、本作で初めてプロデューサーを務めたアリエル・リンさんにとっても、この映画は「人生の折り返し地点で、これからをどう生きるか考える」ということが1つテーマとなっているのかなと感じました。新しい事に挑戦するには、勇気もエネルギーも必要。慣れた環境から抜け出せないという人も多いと思うのですが、人生後半戦のキャリアの積み方について、あなたがモットーにしていることはありますか?

チョウ:人生って、起きている時間より眠っている時間のほうが長いので、持ち時間を自分のやりたいことや身近な人にとって意味のあることに使いたいと常々思っています。モットーにしているのは「自分の限界に挑戦する」ことです。急がなくてもいい。道中の景色を見ながら、ゆっくり挑戦するのも悪くない。時間的な期限を設けなくても、目標がどこなのか分かっていれば、挑戦を続けることができます。

(映画ライター:新田理恵)