大型連休が終わって普段の生活が戻ってきましたが、「どうにも会社に行くのが憂うつ」「テレワークでも仕事をする気が起こらない」「食欲がなく、寝つきも悪い」「もしかして五月病かも」などの声を耳にします。そこで、心身医学専門医で心療内科医、『人に言えない不安やストレスと向き合う方法』(マガジンハウス)の著者の野崎京子医師に、主にメンタルケアとなるツボを前後編にて教えてもらいました。

今回の前編は、「手と腕にあるツボ」について紹介します。

ツボ押しのアクションがケアになる

はじめに野崎医師は、五月病についてこう話します。

「五月病は、医学用語ではなくて通称です。医学的には、症状によっては適応障害や抑うつ状態、またうつ病と診断されることがあります。以前は、新入生や新入社員など若い世代で大きく環境が変化した人が、ゴールデンウイーク明けに憂うつ感や不安感、意欲の低下、食欲がない、不眠などで生活に支障が出ることを指していました。しかしいまでは、年代や職種に関係なく一般に使われています。

気分の落ち込みなどを感じたら、自分で手軽にできるアクションとして、ウォーキングやストレッチをする、また、ツボを押してみるのもひとつの方法です。これらを実践することそのものがセルフケアになる場合があります。実際に気分転換にもなるでしょう」

魚際・神門・内関・尺沢の4つのツボ

ツボの押しかたや位置について、野崎医師は、次のアドバイスをします。

「押しやすい指の腹でひと押し5~10秒ほどを3~5回くり返します。ただしどれも強く押しすぎないようにしましょう。皮膚に跡が残るような刺激は避けて、手のひらや指先をそろえてそっとなでる・さするのもいいでしょう。

どのツボも、いつでもどこででも自分で押すことができる場所にあります。覚えやすいように、手から腕へと順に紹介しますが、押す順序は気にすることはありません。また、ツボの位置は個人差があります。イタ気持ちいいと思うところを探ってください。

刺激したときに圧痛やイタ気持ちいい感覚が左右で違うことが多いので、刺激を感じるほうを少し多めに指圧するとよいでしょう」

では、次の4つのツボを押す、またはさするなどしてみましょう。

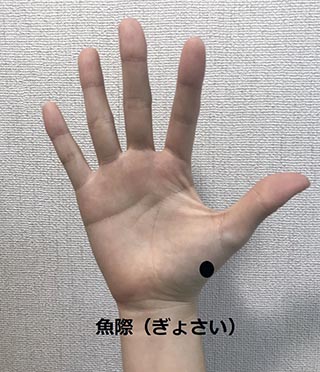

・魚際(ぎょさい)

手のひら側、おや指のつけ根のふっくらとした部分の真ん中あたりで、おや指を内側に軽く折り曲げたときにもっともへこんでいる部分。「魚際」とは、ふっくらした形を魚のおなかのふくらみに例え、その際(きわ)にあるツボという意味合いです。左右にあります。胃腸の不調を整える特効ツボとしても知られています。

・神門(しんもん)

手のひら側にあり、小指のつけ根から手首の横じわまで移動したところ。左右にあります。このツボは、メンタルの不調緩和の特効ツボとして知られています。けん怠感や頭痛、めまい、おう吐、食欲不振、便秘、腕のしびれなどの全身の症状にもよく用いられるツボです。

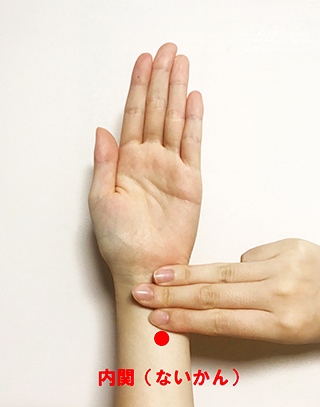

・内関(ないかん)

手のひら側で、手首の横じわの中央から、ひとさし指・なか指・くすり指の3本を揃えた幅の分を肘(ひじ)に向かったところ。左右にあります。心臓のドキドキ、胃もたれや胃痛など胃の不調、腕や手の痛み、しびれの緩和にも有用です。

・尺沢(しゃくたく)

肘を曲げると、横じわの真ん中にかたい筋があります。そのすぐ外側の小さなくぼみ。左右にあります。肘や腕、肩、背中の痛み、のどや口の乾きにも有用です。

さらに野崎医師は、五月病の受診のタイミングについて、

「気分が落ち込む、意欲が出ない、趣味が面白くなくなった、食欲がない、寝つきが悪い、早朝に目が覚める、外出や人と話すことがつらいなどが2週間以上続く場合は、早めに心療内科や精神科を受診しましょう。がまんすると症状が悪化することがあります」

聞き手によるまとめ

どのツボも手や腕にあって、デスクワーク中や就寝前、入浴中などにもさっと押すことができるツボです。指先で順にさするだけでも、手がじんわりと温かくなってきて気持ちが落ち着いてくるのがわかります。5月に関わらず、いつでも気分が落ち込んだときに少しでもアクションを起こす方法として覚えておきたいものです。

(構成・取材・文 藤原 椋/ユンブル 画像:ユンブル 転載禁止)