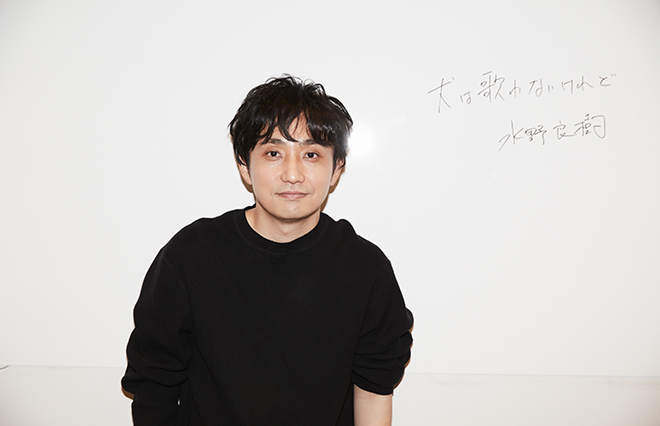

音楽ユニット「いきものがかり」のリーダーとして、数々のヒット曲を世に送り出してきた水野良樹(みずの・よしき)さんによるエッセイ『犬は歌わないけれど』(新潮社)が11月30日に発売されました。

「いきものがかり」としての活動だけでなく、ソロプロジェクト「HIROBA」や各メディアでの連載執筆など、幅広いジャンルで活躍する水野さんですが、プライベートでは子育て真っ最中。そこで今回は、同書のほかコロナ禍で思うこと、独立後の心境の変化、音楽の道に進むきっかけとなった原体験などについて、お話を伺いました。

エッセイ執筆と音楽制作は「すごく似通っている」

——『犬は歌わないけれど』は、水野さんが2019年春から連載している共同通信社から各地方新聞社へ配信されるコラム「そして歌を書きながら」がもとになっています。連載を振り返ってみていかがですか。

水野良樹さん(以下、水野):エッセイ自体は、身の回りで起こった日常を書いているのですが、コロナ禍だったり、メンバーが脱退しちゃったり、ストーリーとしては割とトピックスがあった2、3年でしたね。改めて振り返ってみると、すごく大切な時期を書き残すことができてよかったなと思っています。

——執筆のテーマはどのように決めていたのですか?

水野:特にテーマの指定を受けることはなくて。ただ、連載を始めるときに、「音楽の話だけじゃなく、日常の生活のなかで考えていることを書いてほしい」と言われていたので、自然と犬の話や息子の話が多くなってしまいました。

——音楽制作と執筆作業は似ているところもあるのでしょうか?

水野:違うと言えば違うのですが、エッセイの連載は原稿用紙3、4枚なので短いんです。だから、曲を作るときと実はすごく似通っているんです。曲作りって、どこで盛り上がりを作るかとか、どういう構成にするかとか考えるのですが、エッセイも最初にテーマ出しをして枠の中に収めようとする作業なので、曲作りと同じ頭を使っていると思うときはありました。これがもっと長い文章になると違う頭を使うでしょうから、ショートエッセイをやらせてもらえたのはすごくよかったです。

——一冊の本になっていかがですか?

水野:やっぱり、文章がかたいなって思いました(笑)。改めて読むと、「こんなに重苦しく言わなくてもよくない?」って。よく、“頭でっかち”とか、“理屈っぽい”って言われるのですが、それが文章にも表れてるんだなと思いました。

“会社社長”になって分かったこと

——水野さんは2020年4月に長年所属していた芸能事務所を離れて独立されました。独立してみて思うことはありますか?

水野:「さあ行こうぜ!」となったタイミングで、緊急事態宣言になっちゃって……。コロナ禍と共に始まった独立だったので、てんやわんやでしたね。オフィスを借りたのに、オフィスに行くこともできないみたいな。新しく集まってくれたスタッフさんとミーティングするにも、リモートが中心だったので。本来であれば、ツアーがあって、その打ち上げでコミュニケーションを取って、もっとお互いの考えていることを話したりできるんですけど。ほかにも、契約書だなんだと手続きをしても、先方の会社に人がいなかったり。だから、本当に手探り状態で大変でした。

——「所属アーティスト」から「会社社長」と立場も変わりましたね。

水野:名ばかりで恥ずかしいんですけど、一応、社長らしいです(笑)。世の中の社長のみなさんは大変だと思いますよ。僕の場合はこれまで、芸能事務所に15年くらいお世話になって、本当にトータルでケアしていただいていた。独立して、お金の動きだったり、いろんな数字が見えたり、僕らの知らないところでスタッフさんがどう働いてくれてるのかを知ることができて視野が広がった気がします。

——独立後に感じたことや新たな発見はありましたか?

水野:「音楽に集中できるのは幸せなことなんだ」と、つくづく感じました。いろんな人が働いてくれているおかげでそういう環境を与えられてるということが如実に分かりますし。ミュージシャンって、神輿(みこし)にかついでもらうような存在なんです。

こんなふうに取材を受けさせていただくときも、準備ができてるじゃないですか。取材部屋や水が用意されていて、僕はただ思っていることをしゃべるだけでいい。でも本当は、スケジュールを合わせたり、メイクやカメラマンの方を手配したり、当たり前ですけど事前準備をしなくちゃいけない。取材が終わっても、原稿のやり取りがあったりとか。そういう動きは、演者から見えないんですよね。

だから、独立してからは、「自分がやっていることは当たり前のことじゃない」「やらせてもらえることは当たり前じゃない」ことを、より強く感じるようになりました。

「多種多様な感情に寄り添える」歌の可能性

——水野さんにとって、コロナ禍はどんな期間でしたか?

水野:ツアーができないことが一番大きかったですね。お客さんの前でできなくて、すごく大変でした。特に独立があったので、これからのリスタートをみなさんにごあいさつできると思っていたのに、それができなかった。そのジレンマは感じていました。

それと、「この状況はいつまで続くんだろう?」という不安感もありました。これまで一緒にライブを作ってきたPAや照明、機材のスタッフさんといった制作チームが苦境に立たされて、いくら仲間とは言え彼らが置かれている状況と僕らが置かれている状況は違いますし、なんとかこの苦境から脱せられないかと考えていました。まだまだ厳しい状況ですけど、最近は少し落ち着いてきたのでこれで戻ってくれるとうれしいなと思います。

——コロナ禍において、音楽や言葉が持つ可能性を感じることはありましたか?

水野:最初に緊急事態宣言が出た頃は、「明日の自分はないかもしれない」ってみんなが感じていたと思います。コロナにかかったら、周囲に迷惑がかかるかもしれないし、仕事を失うかもしれないし、なんだったら死んじゃうかもしれないっていう恐怖感があった。言い方が適当か分からないのですが、例えば局地的に起こる災害の場合は当事者とそうではない側がはっきりしていると思うのですが、コロナの場合は明日急に当事者になるかもしれないし、全員が当事者だという感覚があった世界だと思うんです。

そんな中で、歌は「どんな状況にあってもその人の一番近くにいることができる存在だな」「そういうふうになれればいいな」と思っていました。

例えば、一言で「悲しい」と言ってもその内容は人によって違いますよね。昨日家族を亡くしたばかりで悲しんでる人もいれば、昨日仕事で失敗しちゃって悲しんでる人もいる。どちらにもフィットできるのが、歌だし、歌のいいところなのかなって。すごく悲しい人にはそれなりの距離感で歌があるし、カラオケで歌ったら元気になるってことも歌にはできるんです。自分という人間だけでは不可能なくらい、多種多様な感情に寄り添えるのが歌や言葉の可能性なのかなとは常に思っています。

音楽をやり続ける理由

——水野さんが音楽の道に進んだきっかけを教えてください。

水野:僕はもう単純に褒められたいからとか、そんな感じだったと思います。小学校のときからギターを始めたんですけど、学校のお別れ会みたいな行事で弾いたり、高校生のときに作った曲が全校に流れたりすると、みんながすごく褒めてくれるのがうれしくて。実は、あまり友達がいないほうだったんです。「地味な生徒が書いた曲が学校中の話題になる」みたいなことを何度か経験するうちに、自分にとって音楽が武器になっていった。これを持っているとみんなが振り向いてくれるというか。

——「音楽で人とつながれる」と感じたことが、原体験なんですね。

水野:やっぱり、なるべくなら肯定してもらいたいじゃないですか。そこからスタートしてるんですけれど。デビューしてから多くの方に聞いていただけるようになったときに、顔も名前も知らない人も楽しんでくれているんだなと思ったら、これは結構すごいことだぞって思いました。たまに、ファンの方とか会ったこともない方に、「曲を聴いていました」とか、「自分の結婚式で流したんです」って言われるとすごくうれしいです。「そんな大事な場面で使ってくれてありがとう」って。それが音楽をやっているシンプルな動機だと思います。

——曲を作るときは、誰かを想定しながら作っているのですか?

水野:あまり特定の誰かを想定することはないですね。でも、自分の中に感情のストックみたいなものはあるので、それが如実に出てくる気はします。例えば、このエッセイにも息子の話が出てくるんですけど、息子が生まれて視野や世界が広がりました。そういうことが結果的に、息子のことを歌ってなくても、歌に反映されることはあるのかなと思います。

(聞き手:ウートピ編集部・堀池沙知子、写真:宇高尚弘)