ウートピでも連載中の作家・アルテイシアさんと、東京新聞社会部記者の望月衣塑子さんが、フェミニズムについて、メディアについて、政治について語る4回連載。

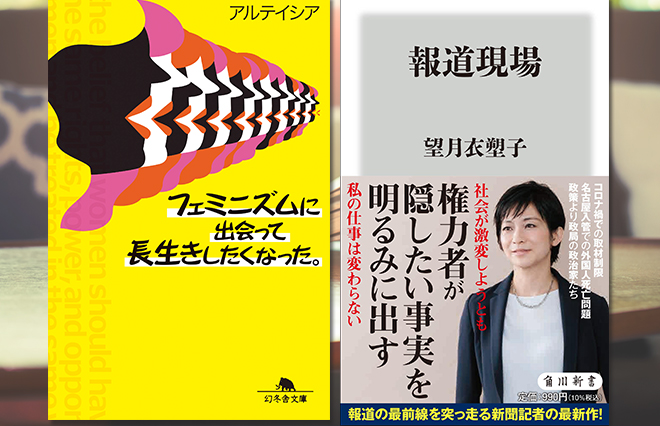

アルテイシアさん著『フェミニズムに出会って長生きしたくなった。』(幻冬舎)と、望月衣塑子さん著『報道現場』(角川新書)を、お互い読み合ってからのスタートです。

母は男尊女卑社会の被害者だった

望月衣塑子さん(以下、望月):アルテイシアさんは“毒親”との関係を書き続けていますよね。そういったものを書き続けることで、何かご自身の中で変化したことはありますか? 私自身は、4年前に亡くなった母が大好きだけど大嫌いで。愛着と執着と反発心が入り混じっていた存在でした。それでも亡くなると、母が無償の愛で私を愛し続けてくれたのだな、と今さらながら思い知らされます。アルテイシアさんにとって母親とはどういう存在だったのか、今はどういう風に感じているかをお聞きしたいです。

アルテイシアさん(以下、アル):私の母は59歳のときに拒食症で亡くなったんです。無茶なダイエットを続けて、がりがりのミイラみたいに痩せて死んでしまったけど、遺体が発見された部屋には壁一面びっしり20代のギャルが着るような服がかかっていました。それを見て「母は男尊女卑社会の被害者だ」と思いました。母は「若く美しい女が、男に選ばれて幸せにしてもらう」というストーリー、“ジェンダーの呪い”にとらわれたまま死んでしまったんだと。

——「若く美しい」23歳のときに、セレブ婚をされたと本に書いてありましたね。

アル:それ以外の女の生き方のモデルを見たことがなかったんでしょうね。「女に学問はいらない」「結婚して子供を産むのが女の幸せ」という時代に生まれ、23歳で専業主婦になって、なんのキャリアもスキルもないまま40手前であっさり夫に捨てられて。

中学生の私は、お酒に溺れて自傷行為を繰り返す母に対して「ちゃんと自分の足で立ってよ!」と軽蔑してました。でも、20代になって田嶋陽子さんの本に出会って、「母は自分の足を奪われたんだ」「一人で立てない女にさせられたんだ」と気づいたんです。

母は1950年生まれですけど、私もその時代に生まれていたら母のようになっていたかもしれない。それに気づいてからは、“軽蔑の対象”から“男尊女卑社会の犠牲者”と客観的に思えるようになり、自分の気持ちがスッキリしました。私は“毒親デトックス”と呼んでますけど、スッキリするのは大事だなと思います。

——フェミニズムに出会うことで“毒親デトックス”できたんですね。

アル:母は反面教師としての実力はピカイチで。もし私が「母みたいな女になりたくない」と思わなければ、フェミニズムに興味を持たなかったかもしれないし、今こうやってものを書いていないかもしれない。「だから親たちに感謝YEAH!」とは思いませんが(笑)、母の影響は大きかったと思いますね。

女性が自立できなかった世代の思い

望月:たしかに、それなりの収入のある人に求婚されて、そこに嫁いで良き主婦となることが理想とされている時代に生まれていたら——それ以外の生き方がわからない中で生きていたら——最期まで若さと美しさに自分の理想が行きついてしまうのかもしれない。それは、アルテイシアさんのお母様だけの問題ではないんですよね。

小池百合子さんが結局都知事選で圧勝しているのを見ると、彼女を支持する50~60代の女性たちが彼女に「私たちが果たせなかった夢を果たしてくれ」みたいな、そういう思いを託しているように感じます。小池さんと同じ時代、同じ価値観の中で生きてきて、「本来もっとできるはずのことが女性だからできなかった」という思いを抱えている層の女性が、あれよあれよと政治の世界で出世していってる彼女を応援している、と。

ジェンダー蔑視がもっともっと今より強かった時代に、必死で闘ってきた女性に見えるんですよね。男社会で生き抜いてきた、自分たちはできなかったことをやっている、私たちもこうありたかった……みたいな自己投影があるんじゃないかと思います。

——望月さんのお母様はどういう方だったのでしょうか。

望月:私の母は、祖父と祖母の関係を見て傷ついてきた人なんです。祖父が浮気をして相手を妊娠させ、子どもを生ませたことも知っているし、祖母が夜の接待をするような場所で働いていたのを聞いて、女は手に職をもたなければ馬鹿にされ、男にいいように利用されると感じてきたんだと思います。

母は昭和24(1949)年の生まれなんですけど、そういうふうに、女もある程度経済的に自立していなければ、祖父のような男と別れられず、苦しむだけだというのを見てきたから、男性と同じように稼いで自立しなくちゃいけないんだと考えていたと思います。アルテイシアさんがお母様を反面教師にしていたのと同じで、母も自分の母親を反面教師にしていたんですね。

——当時、経済的自立を目指すのは大変だったでしょうね……。

望月:大変だったと思います。その分、父との間で妥協を許さないみたいなところがありました。自分も同じように稼いでいるんだから、同じように主張させてよと。家の中でも喧嘩ばっかりしていました。

私にも、女は自立しなくちゃいけないんだ、男にすがって生きていてはだめなんだ、とことあるごとに話していて、それはもちろん学ぶところも大きかったんですけど、一方でその思いが強すぎるとも感じていました。たとえば、「仕事があれば、子どもを産む必要などない。子どもを産むとやりたいことができなくなる」など。母がそういう価値観をもつに至る背景があったのは今となってはわかるんですが、それをそのまま私に投影しようとするから、「私は母と別人格なのになんで!?」と感じていましたね。受け入れられる部分と撥ねつけたい部分とがあって、大好きな母なんだけど大嫌い、そういう葛藤が常にありました。

パーソナル・イズ・ポリティカル

——母と娘の関係って難しいですよね。

望月:断ちたくても断てないものがありますからね。特に幼少期は。それぞれ別々の生活を始めてからは、そこまで感じなくはなりましたが……。

アルテイシアさんの本を読むと、“毒親”っていうと言い過ぎかなと思いながらも、親からなんらかの価値観の押し付けを受けて生きづらさを感じている多くの人たちに向けたメッセージが詰まっていますよね。それはアルテイシアさんがお母様との関係を客観的に社会的に分析できる視点があって、それを普遍化してくれているから。読むと、どうやって向き合えばいいのかの気づきがあります。自分を苦しめている状況に留まる必要はないし、自分をそんなに追い込まなくていいんだよって思える。

アルテイシアさんはフェミニズムとの出会いが大きかったそうですが、私たちはフェミニズムを知りジェンダー的な視点を持つことで、個人としてどう自由になることができると思いますか?

アル:フェミニストはずっと「パーソナル・イズ・ポリティカル」、つまり個人的なことは政治的なこと、全ての問題はつながってるんだ、と言い続けてきました。SNSを使ったフェミニズムでは、みんなジェンダーの問題を自分ごととして発信してますよね。性暴力やセクハラにあったとか、ワンオペ育児がつらいとか……「足が痛い」という#KuTooとかまさにそうです。自分の言葉で語り出したのが大きな変化で、それがすごくよかったと感じています。

——自分の言葉で語り出すことが、自分を自由にするということでしょうか?

アル:個人的に感じている問題が実は政治的な問題と繋がっていると気づいたときに、やっぱり解放されると思うんですよ。「私のせいじゃなかったんだ」「私、怒ってよかったんだ」とこれまで抑えていた痛みや怒りや苦しみ、そういう感情を解放できるようになる。そして、解放することによって、人はすごく生きやすくなると実感しています。

——SNSでつながることで、「自分が悪いのかも」という個人の問題じゃなくて、「怒ってもいい政治や社会の問題だったんだ」と気づいて解放されるんですね。

アル:その分、SNSでクソリプもくるんですけどね。ほんと赤潮みたいに発生する。でもフェミニズムにバックラッシュはつきものなので。大きな波が来ると、それを潰そうとする波が来る。私にもクソリプが押し寄せますけど、それは断末魔だと思っていて。『北斗の拳』の「ひでぶ」とか「たわば」みたいな、そんなふうに見えてます。男尊女卑を守りたい人たちの断末魔の叫びに過ぎないし、ジェンダー平等を目指す流れは絶対に止まらないから。

望月:「個人的な痛みはもっと外に出していいし、痛みの原因となるものは実は政治的なことであるから変えられるんだ」ということを、若い人たちは感覚的に学べているのかもしれませんね。

森喜朗さんの発言*なんて、何年か前だったら「またおじさんがなんか言ってるわ……どうせ結局これ、すみませんで済ませて続投でしょ」って諦めの目で見てしまうところを、女子学生たちがこちらがびっくりするぐらい怒っていて。周囲のJOCの評議委員も笑っていたという、そんな空気全体を変えなきゃいけないから、組織委員会の事務局に対して、森氏の処遇検討と再発防止策を進めてほしいと声を上げていました。

『報道現場』にもちょっと書きましたが、20代30代の子たちが怒っている感覚が、私の怒りとは違うんです。こういうことをそのままにしてはいけないという気持ちが本当に強い。彼女たちの怒りを通して、一つ一つ、「こんなもんか」と受け流しちゃいけないんだということを痛感させられました。

*森喜朗さんの発言……今年2月、東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の森喜朗会長(当時)が「女性がたくさん入っている理事会は時間がかかります。[…]女性っていうのは優れているところですが、競争意識が強い。誰か1人が手を挙げると、自分も言わなきゃいけないと思うんでしょうね、それでみんな発言されるんです。[…] 私共の組織委員会に女性は何人いますか? 7人位おられますが、みんなわきまえておられます。みんな競技団体からのご出身で国際的に大きな場所を踏んでおられる方々ばかりです。ですからお話もきちんとした的を射た、そういうのが集約されて非常にわれわれ役立っています[…]」と発言

アル:やっぱりインターネットはすごいですよね、黒船ですよ。サフラジェット*は火をつけるとか爆弾を仕掛けるとか、偉い人の馬の前に身投げするとかしないと注目されなかったわけですよ。それが今では、誰もが声を上げられる。ツイートがバズれば、ジャスティン・ビーバーやオバマ元大統領まで届くかもしれない。

一人一人の小さな声が集まれば大きな声になるし、すると狼煙が上がって無関心な人も「あの煙なんやろ?」と気づかせられる。こんな社会を変えられるツールがあるんだから、狼煙をバンバンあげまくって、フェミニズムのバトンをつなぎたいと思います。

*サフラジェット……19世紀末から20世紀初頭にかけて、参政権を女性にも与えるよう主張する女性団体のメンバー

第3回は11月29日公開予定です。

(構成:須田奈津妃、編集:安次富陽子)