「資格の勉強を始めたけれど、昔に比べて記憶力が悪くなっている気がする」「昨日食べたものがすぐに思い出せない」--。

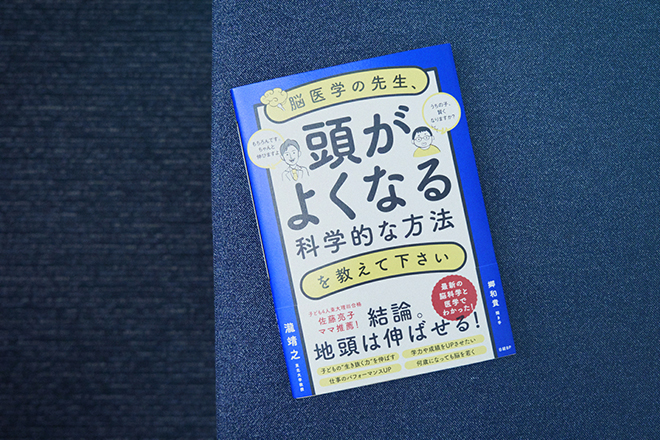

子供の脳や学力を伸ばすだけではなく、大人の脳の成長についても解説した『脳医学の先生、頭がよくなる科学的な方法を教えて下さい』(日経BP)が8月に発売されました。

大人になってから脳のパフォーマンスをあげることはできる?

著者で脳医学者・東北大学教授の瀧靖之(たき・やすゆき)さんに3回にわたってお話を伺いました。

自己肯定感を高める方法

——最初は子供の脳にとって良いことが書かれているのかなと思ったのですが、大人の脳も成長できるとあって「まだ遅くないんだ!」と希望が持てました。

脳を成長させる五つの要素として「熱中体験」「知的好奇心」「自己肯定感」「しなやかマインドセット」「生活習慣」が挙げられていましたが、今回は自己肯定感について詳しくお聞かせください。というのも、自分を含めて大人でも自己肯定感が低い人が多いなあと感じることがあります。

瀧靖之さん(以下、瀧):自己肯定感というのはなかなか難しい概念なのですが、学術的によく言われるのは自己肯定感は大きく分けると「自己効力感」と「自尊心」の二つからなると言われています。自己効力感は「何かを頑張ることで何かを変えることができる」と思える力、自尊心は自分自身を大切だと思える感情です。

その上で、自己肯定感をどう高めるかというのはすごく難しく、かつ重要で興味深いトピックなのですが、子供にとって大切なのはこの本にも書いた通り、愛着形成です。そしてもう一つが自然体験です。あとは、褒め方に関しても最近の脳科学や心理学の観点からは、才能を褒めるのではなくて努力を褒めるのが大事と言われています。

褒めるときに大事なのが才能を褒めてしまうとその才能を傷つけない方向に行ってしまい、難しいことにトライしなくなってしまうので、努力を褒めるのが大事と言われています。努力を褒めると努力をすること自体がすばらしいと思えるのでいろいろなことに挑戦するようになるんです。

——まったく逆の行動になるんですね。

瀧:はい。だから才能よりは努力を褒めてあげると自己肯定感にもつながると思います。

——自然体験というのは?

瀧:きれいな朝日を見たり、自然の中で感動体験をすることが自分自身を大切にする気持ちにつながっていくのではと考えられています。

「ナンバーワン」ではなく「オンリーワン」を目指す

——大人になっても自己肯定感をアップすることができるのでしょうか?

瀧:できます。私自身の経験や世の中の自己肯定感の高い人たちの話を聞いて強く思うのは、「ナンバーワン」ではなく「オンリーワン」を目指すことです。

いろいろな研究があるのですが、人が一生の中で仲良くなったり関わったりするのは数百人と言われています。でも、今はSNSが発達しているのでちょっとしたつながりも含めると何万人とか何十万人になり得るんですね。

そうすると、昔だったら駆けっこで一番とかピアノが一番上手とか小さなコミュニティの中で誇りにできていたのが、今は難しい。

ナンバーワンは常にある軸の中で競争しているので、さらに上の存在が世の中にはたくさんいます。しかも下からどんどん追い上げてくるからなかなか自己肯定感が高めづらい。どうしても終わりがないんです。でも、一方でオンリーワンは、例えば自分はこの友達の中で足が速いほうで、ちょっとピアノも弾ける。もちろんもっとうまい人はたくさんいるけれど、友達の中ではわりとうまいほう。そして社交性もある……と掛け合わせていくと案外世の中で自分しかいなくなる。そうすると比べることがなくなる。大人になってから大事なのは人と比べないことだと思うんです。

——人と比べないに尽きるんですね。

瀧:なかなか脳科学的には言いづらい部分ではあるのですが、経験として私はそう思います。

自己肯定感が低い人との接し方は?

——第1章でも話されていた通り、「いろんな物差し」を持っておくことが大事なんですね。

瀧:いろんな趣味や価値観を持つとオンリーワンが出来上がります。私もいろんな方にお会いしますが、大人で自己肯定感が低い方ってすごく多いなと思います。

——どんな時にそう思いますか?

瀧:「どうせ自分は頭が良くない」とか、やっぱり人と比べて卑下をするような感じで話す人が多いです。でも、そんなことは決してなくて、何かと何かと何かを掛け合わせると、人って必ずオンリーワンになるんです。

——例えば、「この人自己肯定感が低いな」と思う人にはどう接すればよいのでしょうか? 卑下されるとどう接していいか分からなくなってしまいます。

瀧:最後の章でお話しした「メタ認知」の話にもつながると思うのですが、結局相手の良いところは何だろう? というのを常に意識するのが大事だと思います。メタ認知というのは一番重要で、だからこの本の最後に持ってきたというのもあるのですが、自分自身を客観的に見る力なんです。それって結果的に他人を客観的に見る力にもつながるんです。この力を自分自身が養ってそれをもとに相手を見てみる。

人って必ず良いところがあるんです。「自己肯定感が低い」人もひょっとしたらすごく真面目な人なのかもしれないし、何かに打ち込む力があるのかもしれないし、慎重に物事を進められる人なのかもしれない。そういうふうに見ると必ず三つくらいは見つかると思うので、「あなたのこういうところがすてきだと思う」と声を掛けてあげるのがいいのかなと思います。

(聞き手:ウートピ編集部:堀池沙知子)