常に仕事ややることに追われて疲れている、休日にリフレッシュしたけれど余計に疲れてしまっている気がする……。

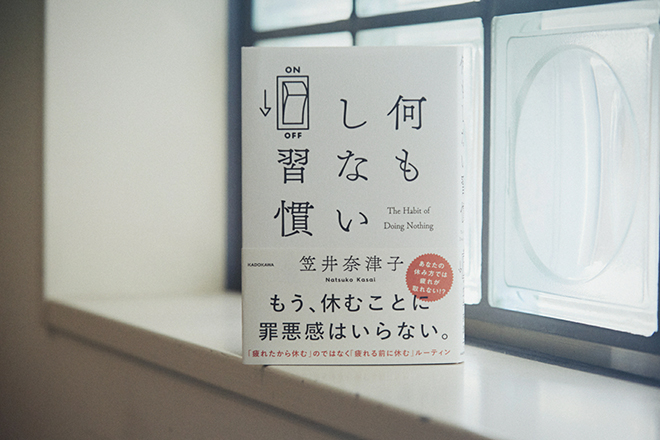

そんな疲労に対して「疲れたから休む」という対症療法ではなく、「疲れる前に休む」ことを提案する『何もしない習慣』(KADOKAWA)が9月29日に発売されました。

「何もしない」って具体的にどういうこと? 疲れの原因を探すためにはどうすればいい? 食事と疲れの関係は?

著者で栄養士の笠井奈津子(かさい・なつこ)さんにお話を伺いました。第3回は「疲れない仕事の習慣」について聞きました。

在宅勤務がはかどらないのはなぜ?

——最近、「在宅勤務がはかどらない」というお悩みをチラホラ耳にします。どのような原因があるのでしょうか?

笠井奈津子さん(以下、笠井):同僚の姿が見えない在宅ワークだと、「自分の能力が足りないから頑張らなきゃ」というふうに、無理をしている方も多いのかなと思います。そうやって仕事を頑張っていると、食事ほどあっさり切れるタスクはないわけですよ。「食べなくてもいいや」とか、「適当でいいや」とか。

——確かに食事にしわ寄せがいくことが多い気がします。

笠井:でも、人間は昔から、睡眠と栄養で成り立っているので、充電の一つでもある食事のタイムラインが崩れると、途中で集中力が切れてしまうリスクがあります。生体リズムが乱れると、「自分は何時に一番良いパフォーマンスができるか?」自体もブレてしまうんです。そうなると、自分の体がつらいタイミングに大変な仕事を当ててしまって、余計に無理をしてしまうかもしれないですよね。

食事のタイミングはとても大事だと考えています。7時に朝食、12時に昼食とは言いませんが、夕食の時間がズレこまないように意識してみてください。20時くらいまでに夕食を食べるとして、そこから逆算して、昼食と朝食を食べる。朝はしっかり食べて、昼は軽くなど、食事の内容は何でもいいので、とにかく3回のリズムがあると良いと思います。

——食事の内容よりもリズムなのですね。

笠井:今は自粛生活で太っちゃうから、食べない方もいるじゃないですか。そうすると充電ポイントがないまま、夕方になってしまうので、夕食で食べ過ぎてしまう方が多いんです。マラソンに例えると分かりやすいと思うのですが、ゴールの後に給水ポイントがあっても仕方がないですよね。もし、そのような状態だったら、日中の充電を早め早めに行ってください。

——確かに朝食とランチを一緒にして、夜はたくさん食べるというパターンに陥っている人は多いと思います。

笠井:すごく多いと思います。家に一人でいると、わざわざ作ってまで食べたくないですよね(笑)。でも、そういう時のために、冷凍食品やレトルト食品をストックしておくのも一つの手だと思います。夕食で食べ過ぎないためにも、昼食はとりましょう。

休む時間も予定に入れる

——在宅勤務だと一個会議が終わったと思ったら間髪入れずに次の会議に入ることも多いです。いつの間にか会議をギチギチに入れられて「少しは休ませてよ!」と思っていたのですが、本にもあったように「休む時間もスケジューリングしたほうが良い」というのは、すごく良いアイデアだと思いました。

笠井:例えば、取材の予定が1時間半で終わるとしたら、2時間とっておくんです。15分でも30分でも、自分の時間を作り直してから、次の仕事に向かうだけで、生産性が上がると思うんですよね。

——生産性と言えば、注意力が分散しやすい「マルチタスク」もあまりよくないのでしょうか?

笠井:純粋に疲れるのもあるのですが、30代や40代は子育て中の人も多いと思います。子供と向き合っている時に、仕事のメール通知がくると、仕事ができないことに罪悪感を感じてしまう。逆に、仕事をしている時に子供がぐずっていると、子供を構えないことに罪悪感を感じてしまう……。やっぱり、「今はこれをする!」と集中したほうが、パフォーマンスも上がると思います。だから私は、マルチタスクにならないように、タイマーを使って30分ごとに区切って仕事をすることもあります。

——確かに、パソコンやスマホを開いていると、メールやチャットの通知がいろんなところからきて気になります。

笠井:例えば、オンラインセミナーを受講していても、パソコンを開いているから、メール通知がどんどんきちゃってまったく集中できなかったりしますよね?「結果、何だったのか?」ということになりかねないので、そういう時はメールボックスを閉じておくとか、具体的な対策をしたほうがいいと思います。

——予定していたタスクが完遂できずに、「今日もこれができなかった」と罪悪感を感じることもあります。

笠井:その罪悪感は、「マルチタスクができることが良し」とか、「全部できることが良し」という考えから始まっていると思うんですよね。だからこそ、優先順位をつけることが大事になってくるんです。自分の人生を自分でかじ取りするために、全部が必要なわけではないでしょう? 罪悪感を感じつつも結局しなかったということは、「しなくてもいいことだった」と思い直して、自分のリストから消してみてもいいかもしれませんね。そうやって、自分が感じたことを毎日書いていくことはとても重要なことだと思います。日常のちょっとしたエラーを消していくことが、自分を楽にすることにつながると感じています。

次の仕事をやりかけておく

——「集中力が切れたら、次の仕事を少しだけする」というのも目からうろこでした。

笠井:スタートダッシュを切って、仕事のハードルを下げておくと仕事の効率が上がるんです。「歩いていると考えが整理される」ってよく言いますよね? 実は今日もここまで自転車で来たのですが、私の充電リストには“自転車移動”が入っています。家を出る前に、今日お話するテーマを書き出して、自転車で移動しながら頭の中を整理しました。

あとは気になっている仕事も先にちょっとでも手をつけておくと先延ばし癖もなくなるので、仕事をやりかけることは有効だと思います。

——突発的な仕事が入った場合は、どのように対処していますか?

笠井:私だけではなく、家族のスケジュールも乱れてしまうような突発的な仕事は、お断りするようにしています。それと、「最終的に誰が喜ぶのかな?」「“いい人症候群”になっていないかな?」と考えることも意識しています。

——前回も「いい人症候群」のお話が出てきましたね。笠井さんが気をつけている部分なのでしょうか?

笠井:私は、カトリックの女子校に通っていたので、「良い人間であることがすごく大事だ」と教えられてきたんです。でも、大人になってからは、人にいい顔をしたがために、自分でリカバリーできないことが多々あって、逆に信頼を失ってしまったこともありました。そんな反省もあって、今は「信頼される人間であることがすごく大事だ」と思うようになりました。仕事を受ける時も、できることとできないことを明確にしておかないといけないなと思います。

——頼まれるとうれしいからつい受けてしまって、あとで自分の手に追えなくなって迷惑をかけてしまったこと、私もあります。つい忘れちゃうんですよね……。

笠井:書いておかないと忘れちゃいますよね。例えば、仕事で出張に行ってすごく疲れて帰ってくる時に夫に「夕食を作っておいて」とお願いすることもできるけど、「自分のトリセツ」を読むと「どんなに疲れていても、自分で作ったほうが満足が高い」と書いてあるんです。そうなると、「夕食は私が作ろう」と思うし、「家を空けたのに夕食まで作らせちゃった」という罪悪感もないし、結果的にそっちのほうが良かったりするので。

科学的エビデンスよりも私的エビデンス

——本に「科学的エビデンスよりも『私的エビデンス』」とありました。例えば、世間では「平日は仕事をして、土日は仕事をしない」人が多いと思うのですが、自分にとって合っていれば土日に仕事をしても大丈夫ですか?

笠井:自分のリズムに合っていれば良いと思いますよ。しかも、土日は仕事のメールもこないし、シングルタスクができる点でも良いですよね。

——そうなんです! 日曜の午後が仕事がとてもはかどることに気付いてしまって……。

笠井:私は、日中にゆっくりした時間があるほうが満たされるので、夜に仕事をしています。夜は特にすることもないので、今のうちに仕事をしておこうかなって。しかも「やり切ったぞ!」という充足感で、よく眠れます。

——最後に読者に向けてメッセージをお願いします。

笠井:今の30代や40代は、自分を褒める時間を作っていなかったり、どれだけ頑張っているかに気付いていなかったりする人が、ものすごく多いと感じています。「自分は足りていない」「もっと頑張らなきゃ」って、つい自分を犠牲にしてしまう。だから、「この頑張りは意味がある」「この頑張りは思ったほど価値はない」と“仕分け”することから始めてみてもいいかもしれません。すごく頑張ってるつもりなのに、結果的にイライラして周りや家族に当たっていたら、元も子もないですから。

また、この本でも「優しさは体力でできている」と書きましたが、同じ人間であっても、同じことが起きた時にどのような反応をするかは、自分のコンディション次第だと思います。いつも優しくある必要はないし、いつもいい人である必要もない。起こさなくていい問題を起こしてしまったり、あとで罪悪感を感じたりするくらいだったら、ちょっと引き算をしてでも自分の中で余白を作っておくことがすごく大事だと思います。

※トップ画像はイメージです。

(聞き手:ウートピ編集部・堀池沙知子)