「親の老後、死後の相談ができない」「経済的に自立できていない」「何かとトラブルが多くて困っている」……など、きょうだいのことで悩みを抱えているけれど、人に相談できずにひとりでモヤモヤしていませんか?

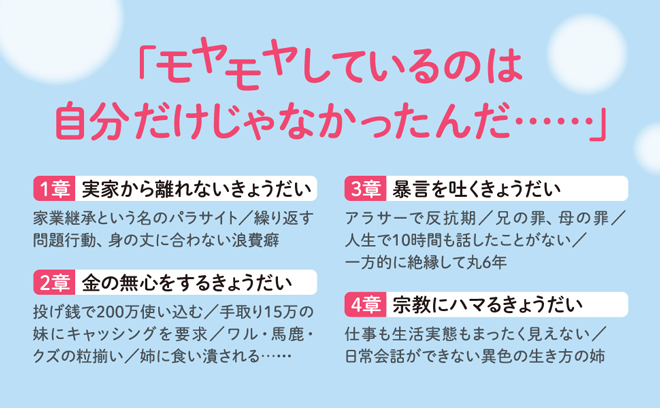

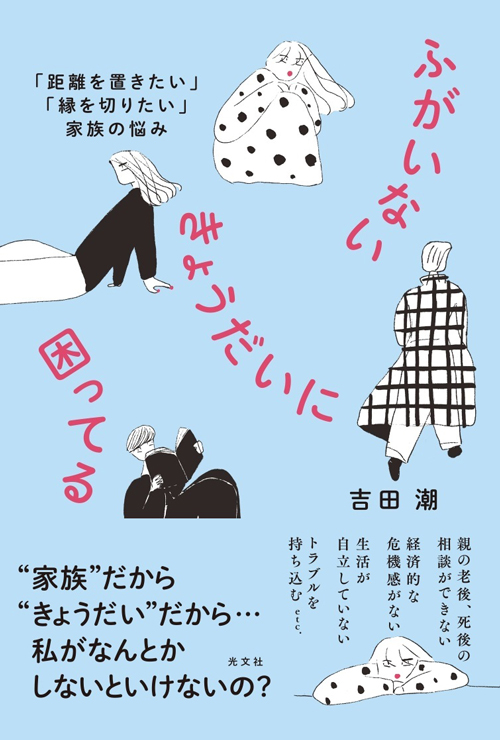

不安感はあるけれど、「家族」なんだしどうにかなるだろう——と、スルーしがちな大人のきょうだい問題。「このままだとちょっと心配」の段階で向き合うために、コラムニスト・フリーライターの吉田潮さんがご自身を含む”ふがいないきょうだい”に悩む人たちの声を集め、専門家に話を聞いた『ふがいないきょうだいに困ってる 「距離を置きたい」「縁を切りたい」家族の悩み』(光文社)が、5月24日に発売予定です。

ウートピでは、特別に本書の一部を発売前に抜粋して掲載。”ふがいないきょうだい”や「家族」について、今一緒に考えてみませんか?(この記事は、全6回の第6回)

『ふがいないきょうだいに困ってる 「距離を置きたい」「縁を切りたい」家族の悩み』(光文社)/1870円(税込)/5月24日発売予定

家族の役割を手放してみる

きょうだいの暴言や暴力については許しがたいものがあるのだが、ふがいないきょうだいに対する視点を変えてみることを提案するのは、心理カウンセラーのみずがきひろみさん。ご自身もきょうだい(病気の妹と、弟ふたり)に苦手意識があり、長い間葛藤した時期がある。

著書『きょうだいが苦手だ ひとりで頑張ることを選んでしまうあなたへ』では、「家族の役割」という考え方を手放すことを勧めている。

「そもそも、きょうだいの問題でカウンセリングに来る方はほとんどいません。お話をしているうちに、『没交渉のきょうだいがいる』『きょうだいとはもう何年も口をきいていない』という話が出てくるんです。

そして多くの方が『関わらなくて済むんだったらこのまま他人として生きていきたい』と言います。でも年齢を重ねて、親が弱ったり、亡くなったりすると、知らん顔できなくなるときがきますからね。無理して仲よくする必要はないけれど、ご自身の中できょうだいの存在を整理しておくといいかもしれません」

きょうだいが不仲で、介護や実家の整理、遺産相続がうまく運ばないケースはよく聞くが、さらには自分自身にとってもマイナスの影響を及ぼす可能性もあるという。

「きょうだいとうまくいっていない人は、他の人間関係でもそのきょうだいに似たタイプの人とうまくいかないケースが多いです。そこでつまずいたり、突破できずにキャリアを阻むとしたら、克服しておいたほうがいいと思うんです。

それだけきょうだいが苦手だったり、嫌ったり、憎しみをもつのは、実はそのきょうだいを助けられなかった罪悪感のようなものがあるんですよね。それをもち続けなくてもいい、その『役割』から解放されていいんですよ、とお話ししています」

みずがきさんが定義する「役割」とは、自分でも気づかないうちに家族の中で自分の気持ちを後回しにして演じてしまう「犠牲のパターン」だという。代表的なものが5つ。

●「ヒーロー」

正義感や責任感が強く、真面目な努力家。家族の大黒柱的な存在で、長女がハマりやすい役割。親の期待に応えようとするが、失敗すると後述の「問題児」や「孤児(幽霊)」になる。

●「殉教者」

家族のために身を粉にして働いたり、自分のことを後回しにする。そのわりに家族から感謝されない。長女や三姉妹の次女に多い。結婚願望がない人も少なくない。

●「問題児」

非行や犯罪に走る。あるいは病気や障がいをもち、家族の他のメンバーの結束を固めたり、外からの援助を呼び込む役割を担う。実はリーダーシップをとれる。

●「チャーマー」

家族の中の愛されキャラで、人を喜ばせたり楽しませたりする人気者。末っ子に多い。サービス精神を発揮しているだけで、本人は満足どころか疲れている。

●「孤児(幽霊)」

自分がいないほうが家族の争いが少なくて済むと考える。自分の存在を消して家族を救おうとするタイプ。気配を消すか、傍観者を決め込む。

「まず、小学生の頃の自分はどの役割を引き受けていたか、そして問題のきょうだいはどの役割を引き受けていたと思うか、思い浮かべてもらいます。誰かが役割を手放せば、家族の関係性も変わって役割も変わり始めます。

ご自身が『ヒーロー』の役割をやめれば、『問題児』だったふがいないきょうだいが『ヒーロー』になる可能性もあります。もともとは親を助けるためにきょうだいが役割を担ってきたわけですが、きょうだい全員がそれぞれの役割をやめて、自分らしい生き方を選ぶこと。犠牲的にやらないこと。それがスタートです」

この役割を考えたとき、今回取材した女性たちに当てはまるものがあった。圧倒的に「殉教者」が多い印象だ。また、ふがいないきょうだいたちは「ヒーロー」になりそびれた「問題児」や「チャーマー」が多い印象。

もちろん他人の私がそう感じただけで、ご本人たちがどうとらえるかは別の話だ。ふがいないきょうだいもそれなりの役割で犠牲になってきたのだと考えると、ほんの少し見方が変わってくる気もする。

暴言は抑圧の裏返しとも

兄の暴挙が目立つ今回の取材だが、みずがきさんは視点を変えて分析する。

「きょうだいのお金の無心や暴力を許せとは言いませんし、しかるべき距離を置くべきだと思います。ただ、こういうことを言うと理想主義的と言われるかもしれませんが、 暴言は力学的に抑えられているからこそ突き上げるように出てくるものなんです。『やってはいけない・言ってはいけない』と思っているからこそ衝動的に出てしまう。

暴言を吐くきょうだいは幼いときに自分の欲望を抑え込んだり、我慢してきた経験があると思うんです。『お兄ちゃんなんだから』『男は我慢しろ』『長男なんだから』と言われ、親に甘えたい盛りのときに自分を抑え込んだのではないでしょうか」

女性ばかりに取材をしてきたので、「女の子だから」と制限されてきた話が多かったのだが、逆に考えてみれば「男子のプレッシャー」もあったのかもしれない。

「例えば、2〜3歳差の兄と妹がいたら、兄がイヤイヤ期のときに母が身重なわけですよね。男の子のイヤイヤ期は行動半径が広くて、あちこち走り回りたい。でもお母さんが妊娠中でしんどいわけですから、走り回ると怒られたりする。

大好きなお母さんを守らなくちゃいけないと思う気持ちもあるから、自分を抑え込んで我慢するわけです。妹が生まれたら生まれたで、両親の注目は妹にそそがれますし、忙しい両親に代わってお兄ちゃんが妹の面倒をみなくちゃいけない時期もあったはず。おそらく妹が自覚していないだけで、兄の苦悩やフラストレーションは相当あったと思うんです」

兄、面倒臭いなと思いつつも、母と息子の関係の「近さ」を思うと、そういうことかと合点もいく。

「そして10歳にもなれば、男性ホルモンのテストステロンの分泌が増えて、セクシャリティが上がることで活発になるし、攻撃性も増してくる。それを、運動なり、友達と遊んだりで発散していければいいのですが、家の中に閉じ込められたり、そのエネルギーの変化に対してお母さんが無頓着だったりすると、自分を抑え込んできたものが暴言や暴力となって出てきてしまう。大人になって暴言を吐く男性には、抑圧もあったと思うんですよ」

ふがいないきょうだいでも、家族の中で何らかの役割を担い、犠牲にしてきたことがあるはずで、そこを発見できれば見方は変わるとみずがきさん。

きょうだい問題のカウンセリングでは、問題を解決するというよりは”消化する”要素が強いのかもしれない。

「ふがいないきょうだいに悩んでいる人は、たいてい自分を後回しにして、家族やきょうだいのために動いてますよね。頼まれて断れず、あるいは無意識のうちに犠牲になってやっている。そうすると、今度は逆に自分が助けを求めたり、お願いすることに抵抗が出てくるんです。

自分が嫌な思いをしているから、同じようには振る舞えない。結果、人にお願いすることができずに頑張りすぎてしまうんです。どんなきょうだいであれ、100パーセント悪者にして切り離すのではなく、まず自分にできることはないと考えてみてください。『私がやらなきゃ』ではなく『私じゃなくてもいい』と思えるようになること。私ではなく、社会に受け止めてもらうんです。役割を手放すとはそういうことなんです」

私自身も「他にいないから」「家族より先に死ねない」と思い込んでいるが、役割に縛られていることに気づかされた。心のどこかで「家族から認められたい・感謝されたい」という妙な承認欲求が強いのかもしれない。

特別連載はこの回で終了です。本書には、著者含む13人の事例と専門家の知見を収録。この機会に「家族」について視野を広げてみませんか?