あなたの周りにも、なんだかいつもモメている人はいませんか?

他人に対しては厳しいのに、何か指摘を受けるとすぐにふてくされる……。「正直、苦手」と思ってしまうような人と、うまくコミュニケーションを取る方法はあるのでしょうか?

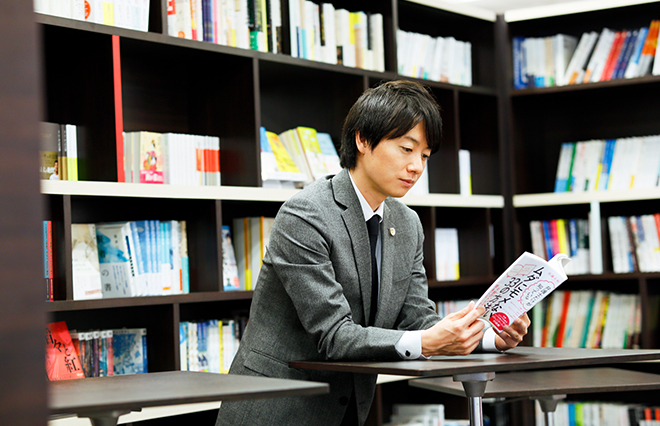

2018年2月に著書『弁護士だけが知っている ムダにモメない33の方法』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)を上梓した弁護士の佐藤大和(さとう・やまと)さんに、全3回にわたって人間関係をなめらかにするためのコツを教えてもらうこの企画。第2回は「苦手な人との衝突を避ける方法」について聞きました。

【第1回】人間関係のベストポジションの見つけ方

企業内クレーマーとの上手な付き合い方

——企業内クレーマーというか、何かと自己主張をして、モメがちな人っていますよね。そういう人が先輩や後輩にいたら、どう接すればいいでしょうか?

佐藤大和さん(以下、佐藤):前回もお話ししましたが、自分の正義ばかり押し付けがちな人は、コミュニティに不和を生じさせてしまいます。ストレスが溜まっていたり、自分の正義が受け入れられなくてイライラしたりしていると、言葉だけでなく行動にも反映されます。例えば、タイピングの音。エンターキーを「パーン!」と勢いよく叩く人っていませんか?

——いますね!

佐藤:無意識かもしれませんが、エンターキーを激しく叩くことで、ストレスを解消しているんです。でも、周りにとっては大いに迷惑。そういう方には、たとえばお菓子を渡すついでに「お疲れ様です。今日はタイピングの音が激しかったですけど……何かあったんですか?」と聞いてみましょう。すると「タイピングの音がうるさい」という情報がインプットされて、気をつけてくれる可能性が高くなります。

言いにくいことを伝えるときも、礼儀と笑顔と謙虚な姿勢を大事にすれば、コミュニケーションは円滑にいくことが多いです。普通は「正直、苦手」と感じたら、その人から距離を取ってしまいがちですよね。けれど、苦手な先輩からミスを指摘されときに、「今日はありがとうございました」とお菓子やメッセージをデスクに置いてみるだけで、グッと近づけると思うんですよ。

——確かに。気難しくて、コミュニケーションをとるのが億劫な人でも「いつもありがとうございます」「いつも助かっています」と声をかけると、案外すんなり懐に入れることがありますね。

佐藤:今回の本では、「モメごとは“ものまね”を利用して避ける」という方法をご紹介しました。苦手な人に近づくためには、日ごろから行動を観察することも大事です。飲んでいるもの、食べているもの、まとっている香りなど、好きなものをリサーチしてみましょう。相手の好みに同調してみることで、「この人といると居心地がいいな、ラクだな」と思ってもらえます。

このような「相手型思考」になることで、衝突が起こりにくくなりますし、自分が目指すゴールを引き寄せることができるんです。

努力してもキャッチボールできない時は?

——こちらがいくら近づこうと努力しても、察してくれない人っていますよね。頑張っているうちに、だんだん嫌になってきて、関係も悪化して……。

佐藤:最終的には、ぶつかるか、どちらかが辞めるかしか、解決手段がなくなってしまいますよね。そうすると「なぜこうなった……」と幹部クラスが頭を抱えるんですよ。双方に話を聞いても、お互いに主張があるから、軌道修正できない。だから、フロアの異なる部署や、グループ会社に異動させて、それ以上傷口が広がらないようにするんですよね。それって、自分、相手、会社、誰のためにもならないと思いませんか?

——最悪の結末ですね。

佐藤:最悪の結末を避けるために、「もう無理だな」と思ったら、必要以上に接しないというのも、私は正解だと思っています。コミュニケーションは、お互いにキャッチボールを繰り返すことが大切ですが、キャッチボールができないなら、最終的には逃げてもいいし関わらなくてもいい。改善のアクションが苦痛で本来やるべきことのパフォーマンスが落ちるくらいなら、転職を視野に入れてもいいんです。

——「逃げたら負け」と考えて、必要以上に頑張ってしまう女性も多そうです。

佐藤:私が弁護士としてハラスメントの相談を受ける時は、「最後は逃げてもいい」と伝えるようにしています。一般的には「じゃあ最後まで会社と戦おう」「損害賠償請求しよう」となるのだろうし、相談者もそう言われることを期待しているのかもしれません。

でも、私の経験上、ハラスメント裁判をして、笑顔で前を向いて歩けるようになった人は多くはありません。裁判の結果がどうであれ「私は被害者だ」という感情に縛られてしまってなかなか前向きになれない人もいらっしゃいます。

——結果と気持ちはまた別ですもんね。

佐藤:ええ。だから私は「弁護士費用等を支払うのであればエステに行ってください、スポーツをしてください、遊んでください」と伝えることもあります。苦しかったできごとを考え続ける時間があるなら、心を前向きにする活動をしたほうがいい時もあると思っています。

また、「夜に考えごとをしないでください」ということも伝えます。夜に考えごとをすると、悲劇のヒロイン思考になってしまうからです。被害者感情ばかり強くなって、前向きになれないのは、大きな時間の損失ですからね。

万人に効くストレス解消方法はない

——とはいえ悩んでいる最中に、考え方を切り替えるのは、なかなか難しいですよね。人間関係に困ったときや、モメてしまった時のために、今できることはありますか?

佐藤:自分が何にストレスを感じるか、どうすればそのストレスを発散できるか、知っておくことです。最近、セルフコントロールのできない人が多いと感じています。他人が何にイラッとするか知っていても、自分の心のトリガーポイントを知らないんですよ。

——トリガーポイント?

佐藤:日常生活の中で「こういう言われ方が嫌だ」「こういうにおいが嫌だ」「雨の日は気分が下がる」という、不快感指数を高めるポイントが、誰にでもあると思います。「嫌だな」と感じたときに、「あ、私はいま嫌だと感じた」と、意識すると、自分が何にイラッとするか気づきますよね。イラっとするポイントを自分でわかっていれば、争いになりそうな瞬間を避けることができます。

——著書の中で、「『ストレスを何で発散したらいいのかわからない』という人は、実はとても多い」とも書かれていますよね。確かに私も、「ストレス発散にはランニングが効果的」と聞いてしばらく続けたけれど、ただ疲労が蓄積しただけという経験があります。誰にでも効くストレス発散方法ってないんでしょうか?

佐藤:残念ながら、万人に効くストレス解消法はありません。ストレス発散方法にもトレンドがあり、例えばいくつかのメディアから「ヨガをするとストレス発散になる」という情報を得ると、その方法に固執してしまう方が多いです。でも、その方法が自分に合っているとは限りませんよね。

——ランニングでヘトヘトになってしまったのもそうかもしれません。

佐藤:ストレス発散方法は、その人なりのものでいいんです。散歩をして美術館に行ってみるのもいいですし、ドライブでもいい、人とお茶を飲んだり、カフェで人間観察をしたりするのも有効かもしれない。

いろいろなストレス発散方法を試してみて、自分が何に喜びを感じるか探ってみましょう。ストレスを軽減できれば、その分余裕を持って人と接することができるはず。そうすることで、苦手だなと思う人ともどうコミュニケーションを取ればいいのか、解決方法が見えてくるはずです。

(取材・文:東谷好依、写真:面川雄大)