「アロマ」と言うとみなさん何を思い浮かべるでしょうか? 「アロマテラピー」という言葉から「癒し」や「リラックス」というワードが真っ先に思い浮かぶ人もいるかもしれません。

「アロマ」=「香り」は人の好みもそれぞれなので、趣味の領域と考えられがちですが、企業も「香り」に注目。店舗やモデルルームなどに「香り」を取り入れたり、「働き方改革」に活用されたりするなど、アロマの可能性が広がっています。

なぜアロマが働き方改革に関係あるの? アロマの可能性って? そもそも香水と何が違うの?

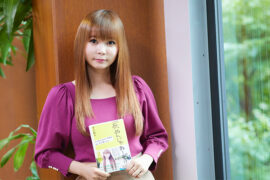

というわけで、世界最大級のデザイン見本市「ミラノサローネ2017」でミラノDesignアワードを受賞したPanasonicDesign×GO ONの展示で、網香炉のアロマ調香を担当したり、企業のブランディングの香りプロデュースを行ったりと業界でも注目されているアロマ調香デザイナーの齋藤智子さんに話を聞きました。

「香り」は“ご法度” 「怖い絵」展でアロマが販売された理由は?

そもそも「アロマ」って何?

——取材をお引き受けくださり、ありがとうございます。私自身、香水の強い匂いが苦手というのもあって、アロマと言われてもあまりピンとこなかったんですが、企業の「働き方改革」でも活用されていると伺って「どういうこと?」と疑問が浮かび、お話を伺えればと思いました。

基本的な質問なので恐縮なのですが「アロマ」って何ですか?

齋藤智子(以下、齋藤):「アロマセラピー」という言葉そのものの意味は「香りと療法」という意味の造語です。

もともとは植物が持っている香りの成分を抽出した天然のものを指しますが、今ではアロマと言っても天然香料も合成香料も出回っています。

私はこの本物の香り(天然)にこだわって植物から抽出した香り成分の精油(エッセンシャルオイル)を調合して、企業や個人の方それぞれに合った「世界で一つだけの香り」を作っています。

——香りが強すぎると嫌だな、と思いなかなか手を伸ばせなかったのですが……。

齋藤:「強い」のにはいろいろ理由がありますが、まずは合成香料の割合が多いんだと思います。例えば、よく「ラベンダーの香り」や「ローズの香り」というのを見かけると思うんですが、安価で売られている合成香料は植物が持っている成分の中でその香りの特徴的なものをいくつか取り出して化学的に作っているんです。

ですので例えば「ローズっぽい香り」にはなりますが、もともと天然の精油には数百入っている芳香成分が10種類や20種類になることで必然的に香り自体が単調になってしまう。そういう「●●っぽい香り」とアロマの精油の成分はまったく違うんです。

——そうなんですね、知らなかった。

齋藤:最近だと「香害」という言葉もありますが、あれは重たい香りで足し算し過ぎだなと感じます。一瞬、フワッと香る分にはいいんだけれど、ずっとその空間や場所にいると気持ち悪くなっちゃうのは足し算の香りだから。

やっぱり、香りというのは本当にさりげなく漂ってるくらいがベスト。他のものが主役で香りは主役ではない。私が作る香りは、何となく漂ってるだけで、何となく気持ち良いっていうものでありたいなと思っています。

アロマと香水のちがい

——齋藤さんが香りを調合する上で気をつけていることは?

齋藤:私が心がけているのは、よくある甘い香りなどではなくて、自然の素材を感じるような香りにするということです。それは、赤ちゃんからお年寄りまで、女性や男性でも全然好みが違うので、どういう方が来ても違和感や不快感がないというのが大事だと思っています。

やはり、日本は「香水」の文化ではないんですよね。お香は昔からありましたけど、控えめくらいが良いとされる。先ほどの香水が苦手というのも、日本の風土のせいもあると思うんです。

海外は、カラッとしてるから香水も揮発が早い。フワッと香って、すぐに飛んで行ってしまうので多少重い香りでも軽く感じるけれど、日本は湿度が高くてジトーっとしてるので、重い感じになってしまうというのはあると思います。

——確かにそうかも!

齋藤:あと、もう一つアロマと香水のちがいをあげるとすると、「香水」はよりパーソナルなものだと思うんですね。個人を魅力的にとか、個人の気持ちを上げるとか、その香水をつけることでのステータスという面もあるかもしれないですけど。そういう意味で、パーソナルIDのような部分が強い。

海外の有名ブランドの香水は、天然香料から合成香料、ムスクなど動物性の香料も入っていて、50種類とか100種類の香料を調合して調合師さんが作るんですが、アロマはもっと単純なんです。そもそも植物の香りなので、すごくナチュラルというか柔らかいので、アロマから香水を作っても強くならないんです。

また、例えば香水で空間を作ったら濃すぎて気持ち悪くなってしまうと思うんですが、アロマの場合は、スプレーだったら1〜2%が芳香(精油)で残りはお水なんです。だから、すごく淡い香りになる。

ここで香りを焚いても窓を開けたら、10分もしないうちに香りはなくなる。でも香水は重く、グーッと下に落ちてしまって香りがついてしまうので、空間にスプレーするという使い方はできないんです。

——香りが10分でなくなっても良いんですね。

齋藤:お部屋にニオイが付いちゃうから使っちゃダメって言われることも多いんですけど、軽やかで揮発もしやすいので、実際はつくほどではないし、つかないで香らせることができるんです。しかもほとんどの精油は、抗菌作用があるので香ってるだけでクリーンになるんです。

精油は生き物

——ほかに齋藤さんがこだわっていることはありますか?

齋藤:アロマの精油は原材料となる植物を蒸留器に入れて作るんですが、私たちの協会では蒸留器を数種類持っていて、アロマを学んでいる生徒さんにも精油が作られる過程を見て学んでもらっています。

私自身が、北海道のラベンダーのオーガニック農場で体験した、収穫、選定、蒸留、そして精油とハーブウォーターができるのを体験して、改めて精油1滴の大切さを実感したので、やっぱり実際に目で見ることしか語るというか、熱量を伝えられないと思うからです。

——蒸留を自らやっているのは珍しいのですか?

齋藤:なかなかいないと思います。

——一つの香りを作るのにどのくらいの時間がかかるんですか?

齋藤:私の場合は意外と早くて(笑)。どんな香りを作ろうかと考える時間のほうが長いですね。「今日作ろう」と思ってすぐできるというよりも、例えば「ここに合う香りは何だろう?」というのをいろいろな要素をピックアップしながら考えるんです。

その企業のこだわりやコセプトはもちろん、どういう人が来て、どのくらい滞在するのか、あるいは通り過ぎるのか……それによって香らせ方も変わるので。広さや空調も考えます。あとは、オイルを交換する手間やコストですね。一滴いくらっていうところから計算していくんです。

——プロデューサーであり、ディレクターであり……。

齋藤:そうですね。何でもやります(笑)。ブレンドをやり始めたら、結構早いので。パパパパっと作って、ダメだったら作り直しますけれど、最近は一発で30分くらいですね。

——そんなに早いんですね! 事前準備に時間をかけるというのは取材と似てる気がします。

齋藤:そうかもしれないですね。あとは、作りながら、これ足したらもっと良いかも、とかいろいろ考えながら。

それこそ、精油って生き物と同じなんですよね。農作物なので、同じ畑でも毎年香りが変わる。それはもう嗅ぎ分けしかないし、毎年同じようなクオリティでお届けすることを考えたら、いかに一定の香りに近づけるかをやるのがプロだと思います。

——なるほど。次回は企業との取り組みについて教えてください。

※次回は1月7日(日)公開です。

(取材・文:ウートピ編集部・堀池沙知子、写真:河合信幸、東京・表参道の「パーク・コーポレーション」本社で撮影)