「尊敬できる上司がいない」

「管理職になりたくない」

「がんばりが認めてもらえない」

「やりたい仕事ができない」

などなど、会社という組織の中で働く私たちが感じている煩悩の数々。

いい上司もいないし、憧れる女性の先輩もいないし、ああ、なんて私は運が悪いんだろう……。と、自分の置かれた境遇をうらめしく思ってしまうこと、ありますよね。でも、実は私たちがこうして悶々としていることのなかには、すでに研究され尽くして法則や理論になっているものも、少なくないんです。

全5回シリーズでは、人材マネジメント・人材開発を専門とされている東京大学准教授の中原淳(なかはら・じゅん)先生に、私たちが職場で感じている数かぎりない煩悩をわかりやすく解説していただきます。

「なんで、自分だけ……」と理不尽に感じていることも、あらゆる組織に見られる「法則のひとつ」とわかれば、気がラクになるかも?

第4回のテーマは「やりたいことをやらせてもらえない」です。

第1回:「尊敬できる上司がいない」東大の先生にグチったら…

第2回:入社5年目以降の女性がやる気を削がれる本当の理由

第3回:チームがギクシャクするのは当たり前

「おもしろい仕事」は報酬の一部

——このシリーズも残すところあと2回となりました。今回は会社のなかで「やりたいことがやらせてもらえない」という煩悩を受け止めてください。

中原淳先生(以下、中原):はいはい(笑)。もう何なりと。

——では、お言葉に甘えて。社会人経験も5年を過ぎると、だいたいの仕事はできるようになってくるので、「そろそろおもしろいことやらせてもらいたいな」って思い始めるんです。例えば、社内起業的な新規プロジェクトとか、海外のプロジェクトとか。でも、なかなかやらせてもらえなくて、腐っちゃう人はウートピ読者のなかにも少なくないようです。

中原:なるほど。まず大前提からお話させていただくと、組織のなかには、みんながやりたがる「おもしろい仕事」と、誰もやりたがらない「つまらない仕事」の2種類があります。そして、同じ人に「おもしろい仕事」ばかり与えていたら、「つまらない仕事」ばかりやらされる人はイヤになって辞めてしまいます。

そこで、たいていの企業は、社員に「つまらない仕事」と「おもしろい仕事」を交互にローテーションで与えるようにして、腐っちゃう人が出ないように一応工夫してはいるんです。

——いや、でも、こうして腐りかけている人間は実際にいるわけで……。

中原:はい。どういう人に「おもしろい仕事」をさせているかといえば、「つまらない仕事」をきちんとやり遂げた人に、ご褒美として与えているんです。会社が、労働の対価として支払う報酬は、給料や昇進といった外的なものだけじゃないんです。「おもしろい仕事」も報酬の一部なんです。

——なるほどー。その発想はなかったですね。

中原:そして、メンバーがひとりも腐らないように上手に「おもしろい仕事」と「つまらない仕事」を割り振れる人がグッド・マネジャーと呼ばれるわけですね。

「社会とつながる仕事」は取り合いに

——「つまらない仕事」をちゃんとこなす前に、「おもしろい仕事をやらせてよ」というのが間違っていると。

中原:そうなりますね。ここでいう「おもしろい仕事」というのは、難しい言葉でいえば、「経験資本が大きい仕事」となります。つまり、物事や他者と関わりながら、社会的に意味のあることをなし遂げられるような経験のことです。たとえば、新規プロジェクトでメディアを立ち上げたり、サービスや商品を開発したりといった経験が、これに当たると思います。こうした経験は、昇進や転職の際に高く評価されますし、さらに「よい経験」を呼び込んでくる「資本」としても機能します。

——「会社の歯車としての仕事」じゃなくて、「社会とつながってる実感が持てる仕事」ってことですよね。

中原:簡単にいえば、そういうことです。先ほど、会社は社員に「つまらない仕事」と「おもしろい仕事」を交互で与えていると言いましたが、実は最近はそうでもなくなってきているんです。

——というと?

中原:つまり、一部の優秀な人に「おもしろい仕事」が集中するようになっているんです。私はこれを「経験獲得競争社会」と呼んでいるんですが、経験資本が大きな「おもしろい仕事」を一度経験すると、その次にはもっと「おもしろい仕事」が転がり込んでくる可能性がある。すると、その人はもっと有利に競争を勝ち抜けるようになるけれど、最初に「おもしろい仕事」にありつけなかった人は、ずーっと「つまらない仕事」ばかりやり続けることになる。要は、経験資本の格差が最近とても大きくなっているわけです。

——むむむ、ちょっと難しいですが、平たく言えば、口を開けて待っていても「おもしろい仕事」は与えられないということ?

中原:ですね、以前のようにローテーションで「おもしろい仕事」が降ってくることはなくなりつつあります。なぜかというと、現場のマネジャーがプレイヤーも兼ねるプレイングマネジャーばかりになって、「面倒みきれないから、おもしろいけどリスキーな仕事はデキるやつにしか振りたくない」と考えるようになったからという理由が大きいですが、本題から逸れるのでこのくらいにしておきましょう。

自分と会社の「ズレ」を意識してみる

——私たちが抱えている煩悩に話を戻せば、どうやったら「やりたい仕事」「おもしろい仕事」をやらせてもらえるようになるんですか?

中原:うーん、難しいですね。一つは「いつまでにやらせてもらう」と期限を決めることですね。3年とか5年とか、自分の中でリミットを設けて、それまでに繰り返し繰り返し面談でアピールし続けてもやらせてもらえなければ転職しようと線を引いてみるとか。

——それは確かに現実的な策ですね。

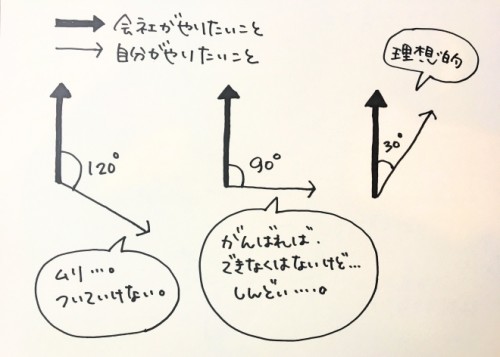

中原:あとは、会社がやろうとしていることと、自分がやりたいことがどのくらいズレているかも意識してみた方がいいかもしれませんね。どんなにがんばってもやらせてもらえないほどズレているのか、アピールし続けて成果を出せばやらせてもらえるくらいのズレなのか。

このズレを図にするとこんなイメージです。

中原:これからの時代は経験資本が大きな「おもしろい仕事」をやった方が、将来のキャリアはぐんと広がります。このズレがうまく30度くらいに収まるように仕事を振ってくれるマネジャーの下で働ければラッキーですが、そうでなければ、自分の経験資本を増やすためにも、ずるずる今の会社にいないで次を探した方がいいでしょうね。

——いつまでも「やりたいことをやらせてもらえない」とぐずぐず言っているうちに、経験資本を増やしていくチャンスを逃しちゃうよ、ということですよね。

中原:そういうこと(笑)。

——次はいよいよ最終回。「マネジメントをやりたくない」というお悩みをお願いします。