「尊敬できる上司がいない」

「管理職になりたくない」

「がんばりが認めてもらえない」

「やりたい仕事ができない」

などなど、会社という組織の中で働く私たちが感じている煩悩の数々。

いい上司もいないし、憧れる女性の先輩もいないし、ああ、なんて私は運が悪いんだろう……。と、自分の置かれた境遇をうらめしく思ってしまうこと、ありますよね。でも、実は私たちがこうして悶々としている事柄のなかには、すでに研究され尽くして法則や理論になっているものも、少なくないんです。

今回から始まる全5回シリーズでは、人材マネジメント・人材開発を専門とされている東京大学准教授の中原淳(なかはら・じゅん)先生に、私たちが職場で感じている数かぎりない煩悩をわかりやすく解説していただきます。

「なんで、自分だけ……」と理不尽に感じていることも、あらゆる組織に見られる「法則のひとつ」とわかれば、気がラクになるかも?

第1回のテーマは「尊敬できる上司がいない」です。

「不運な個人の経験」じゃなかった

——実は今回の企画は、私自身が中原先生の本を読んで救われたことからスタートしたんです。普段自分が仕事で悩んでいることは、過去に数え切れないほどたくさんの人が同じように悩んできたことで、すでに法則や理論になっている。先生の研究を読んで「私だけじゃなかったんだ」とわかって、とても気がラクになりました。

中原:おお、それはよかった(笑)。

——はい、とっても救われました。「不運な個人の経験」だと思っていたことが、「普遍の法則」だってわかって、「そうか、こういうものなんだ」って、受け入れられるようになったんです。

というわけで、今回は社会人5〜10年目のウートピ読者が抱えている、仕事に関する煩悩の数々を持ち込んで、先生にわかりやすく解説していただこうと思います。よろしくお願いします。

中原:こちらこそ。がんばって、みなさんの煩悩を受けて止めてみましょう。

「尊敬できる上司」は幻想

——第1回は「尊敬できる上司がいない」という煩悩について教えてください。20代の頃は、まだ自分が何も知らないペーぺーなので、「上司」や「先輩」といえば、結構無条件に尊敬できたんです。でも、社会人として経験を積むと、だんだんダメなところが目につくようになって、気づいたら「尊敬できる上司がいない」という状況に……。

中原:なるほど、つまり「上司が無能に見えちゃう」ということですね。

——そうなんです。尊敬できる上司や先輩が目の前にいたら、もっとがんばれるのに……と思っちゃう。転職して、もっと勢いのある職場に移れば、「この人みたいになりたい!」ってやる気が出る上司に出会えるのかな、と夢想しちゃうこともありますし。尊敬できる上司に出会えない私って、運が悪いな、って落ち込むことも。

中原:あはは、それはないですよ(笑)。「尊敬できる上司」なんて、幻想ですから。そんなものは、そもそも存在しないんです。

——そ、そうなんですか!?

中原:はい。「ピーターの法則」というものがあるんです。1960年代にアメリカの教育学者、ローレンス・J・ピーター博士が提唱した法則で、「能力主義の階層社会においては、人は無能になるまで成長する」というものです。

——私のお悩みは、半世紀前に説明されていたんですか……。

中原:そうなりますね(笑)。たとえば、下から順にA、B、Cというポジションがあって、あなたが「尊敬できない」と思っている人がBのポジションに就いているとしましょう。その人がBにいる理由は「Aとして優秀だったから」であって、「Bとして優秀だったから」ではないんです。もし本当にBとして優秀だったら、早々にCに昇進しているはずですから。だから、特に長年そのポジションにいる上司は、尊敬できない「無能な人」である可能性は高くなります。

——おお、今たくさん目からウロコが落ちました。次々に出世していく特別な人を除けば、ほとんどの上司は、今のポジションで「デキる人」ではないんですね。そう思うと、「いい上司にめぐり会えない私は、なんて運が悪いんだ……」と落ち込むこともないかも。

すべての上司は「煮え切らない人」

中原:「尊敬できる上司がいない」という問題に関しては、「すべての上司は無能に見えるようになっている」という構造も関係してるんです。

——どういうことですか?

中原:どうしても下の人は、上の人に「問題を解決してほしい」って期待しますよね。だから、問題をスッキリ解決できないままのらりくらりとしている上司や、解決策を「これ!」とスパッと決められない上司を「無能」と呼びたくなる。

——ですね。呼びたくなります。「なんで決めてくれないの?」って。

中原:でも、上司って、そもそも「問題を解決してくれる人」じゃないんです。ここでは「上司=マネジャー」ですが、マネジャーとは「やりくりする人」であって、「解決する人」じゃない。

そりゃ、「解決できる」に越したことはないですよ。でも、多く中間管理職には、不可能なんです。上からは「この目標を達成しろ」、下からは「この問題を解決して欲しい」といろいろ言われて、双方の要求を聞きながらやりくりする人、それがマネジャーです。決めることは最初から役割に含まれていないわけです。

——上司に「決めてほしい」と期待する方がおかしいと?

中原:そうですね。やりくりする人だから、常に割り切れない。それに上司しか知りえないこと、部下には言えないことを抱えているから、さらに常に煮え切らない。それが上司なんです。

無能に見える人ほど年収が高い?

——「私よりずっといいお給料もらってるんだから、ちゃんと決めてよ!」って思ってました。「それが、あなたの仕事でしょ!」って。御門違いだったというわけですか。

中原:まあ、そうなりますね。さらに付け加えれば、「無能に見える上司がたくさんお給料をもらっている」という、部下にしてみればムカつく状況も、すでに組織論の世界では説明されているんですよ。

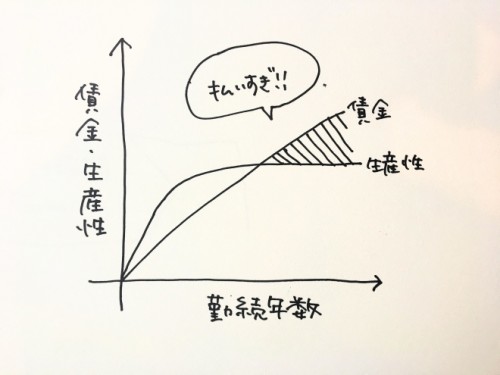

それが「ホステージ理論」です。加護野忠男先生(経営学)が唱えている理論で、「ビジネスパーソンは、若い頃は生産性に見合う賃金を受け取っておらず、ある時期から生産性と賃金が見合うようになり、年を重ねていくにしたがって生産性を上回る賃金をもらうようになる」というものです。

こう言うと、難しいので図にしてみました。明快でしょ?

——こんなことまで理論化されていたんですね……。

中原:若い人が「給料が少ない」とぼやくのも、いろんな職場に「働かない給料泥棒のおじさん」がはびこっているのも、この「ホステージ理論」で説明できちゃうんです。

「ホステージ」というのは「囚われの身」という意味ですから、この理論は本来、本当はもっと自分を活かせる職場に転職したいんだけど、お給料がいいし、仕事もラクチンだから出るに出れないという40代以降のビジネスパーソンの悲しい現実を説明したものなんですよね。つまり「飼い殺し」ってことです。

——怖い、怖い。でも、そういう上司を見ていて、「このまま今の会社にいてもなあ」って考えちゃうのは正直なところなんです。

中原:心配しなくても大丈夫ですよ。これからの日本では、この「ホステージ理論」もだんだんと成立しなくなってきていますから。次第に、「Pay for performance(成果に応じた給与)」の方向に変化しています。長期雇用を前提にした「ホステージ」と、「Pay for performance」の間のどこに落としどころを見出すかの岐路にあるんです。

もし、「Pay for performance」の方に振れてしまえば、みなさん自身が今「尊敬できない」とぼやいている上司くらいの年齢になる頃には、そういうポジション自体がなくなってるということですね。

——そうか……「あんなふうになりたくない」と思っていても、実際のところなろうとしてもなれないから心配しなくていいよ、ってことか。「尊敬できる上司がいない」という煩悩がちょっと軽くなったような気がします。次回は「なんか、頭打ち感がある」という煩悩について教えてください。