“ギャラ飲み”で稼いで整形手術を受けたい女子大生、深夜の学校へ忍び込む高校生、親友をひそかに裏切りつづけた作家--。

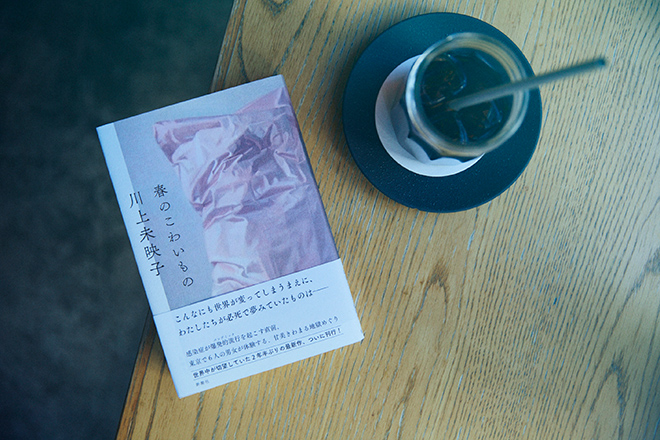

2020年春の東京を舞台に男女6人の体験を描いた川上未映子(かわかみ・みえこ)さんによる小説『春のこわいもの』(新潮社)が2月28日に発売されました。

40数カ国で翻訳され、世界での評価も高い前作『夏物語』から2年半。「私たちはいつも失われの中を生きている」と話す川上さんにお話を伺いました。前後編。

「何かが失われる直前の瞬間」人生のエッセンスを書くということ

——『春のこわいもの』は感染症大流行前夜の東京を舞台にした短編集です。執筆のきっかけをお聞かせください。

川上未映子さん(以下、川上):この小説を書き始めたのがコロナ禍になって1年近くたった頃だったのですが、感染症を直接書こうという気持ちにはなりませんでした。子どもの頃から写真を見て「この時は誰も何年後にこんなことになるとは知らなかったんだろうな」というようなことを思うことが多かったのですが、何かが起こる直前の“得体の知れなさ”のようなものが気になったんです。

私たちはいつも“失われ”の中を生きているのですが、何かが失われる直前やそれを知らないでいた瞬間のほうを書きつけておきたいという気持ちのほうが強いんです。

それで何を書くことになるのかと言ったら、常に「今」を書くことになるんだと思います。私たちは明日起きることを知ることはぜったいにできませんよね。決定的な出来事の直前を書くことが、本当には知ることのできない「今」になり、人生や時間のエッセンスに迫れたらな、と思うんです。

——この小説が春の設定というのは……。

川上:本格的に感染が拡大する直前が、ちょうど3月の春だったんですよね。3月の暖かい連休があったんです。世界では、例えばニューヨークとかいろいろなところで感染症がすごいことになっていて、たくさんの人が亡くなっていた。一方で、日本ではたくさんの人が春の上野公園の桜を見ながら歩いていました。

あの時は、まだ何がどうなるのか、誰にも何もわからない状況でした。そんな不安の中で、何かが起こりつつあって、名づけようのない曖昧さがすっぽりと私たちを包んでいるような気がしました。人がたくさんいた上野公園の写真のイメージがまだに目に焼き付いています。

コロナ禍で「またね」がなくなった

——川上さん自身はコロナ禍で変化したことはありましたか?

川上:私の場合、幸いなことに仕事の業務も形態も変わらないので物理的に追い詰められたりというのはなかったです。せいぜい子どもが通う学校がオンライン授業になったくらい。本当に私なんて変化はなかったと言っていいと思います。

——考え方や意識の変化は?

川上:あまりないですけれど、強迫観念は少し強まったかもしれません。でもそれはコロナの影響よりは、加齢のせいなのかもしれませんね(笑)。

例えば、この小説の短編の一つ「淋しくなったら電話をかけて」は、女性が喫茶店に行ってぐるっと回って、家に帰ってまた喫茶店に行くというだけの話で、はたから見たら通常行動なのですが、女性の頭の中はいっぱいいっぱいなんですよね。でも、それは生きていればどうしようもない運動としてあるものでもあります。加齢は──つまり、これまでできていたことができなくなったり、弱くなったりしていくことは、自分が生きる世界の大きな変化の筆頭だと思います。

——確かに改めて考えると意識の変化がコロナ禍によるものかどうかはわからないですね。

川上:ただ、強いて言うなら人と会って別れるときの「また今度ね」がなくなりましたね。ほとんど人に会わないから、それを言う機会すらないという意味で。

「しばらくお会いしていないな、最後にご一緒したのはいつだったかなと考えると、3年前とか4年前というのが、だんだん普通になってきた。こうして会わないままになり、どちらかがいなくなり、記憶や思い出を確かめ共有するすべを失って、すべてがひとりで見た夢と区別がつかなくなっていくんだろうな」ってツイートもしたのですが、実際にお会いするとその人の記憶や思い出って共有事項としてなんとなく更新されていくような気がするんですけど、つまり事実っぽさが残るんですけど、思いだしているだけだと、夜中にひとりで見た夢と、現実に起きたはずの記憶との区別がつかなくなっていくんですよね。

とくに私はリアリティがある夢を見るタイプなので、こうしてお会いすることで「夢じゃないんだな」という質感みたいなのが残るんですが、会わないままで、そして相手が例えば亡くなったりして「あの時こんなことがありましたよね」と確認する手立ても失ってしまうとすると、夢との区別がいよいよつかなくなってくる感じ。面白いことに「またいつか会うかもしれない」っていう猶予、希望がある場合だと、更新と共有の余地があるせいか、夢にはならないんですよね。なんか、すごく感覚的な話になってしまうけれど(笑)。

だから、会うことによってやっぱり「その人」=他者が現れるんですよね。もしかしたら、もう会えないと他者は、他者として存在できなくなっていくのかもしれない。

自分の中の大きな他者と向き合うとき

——会わないと自分の延長上での他者になってしまうということですか?

川上:見分けがつかなくなっていく感じでしょうか。

——そういう意味で、他者って自分ではないからこわい気もします。

川上:若いときはそんなふうに、文字通り「他の人」という意味での他人と向き合うことが世界を構築していく条件の一つだった気がします。でも、それと同時に、今度は自分の中の大きな他者と向き合うときがくるんですよね。つまり身体です。病気にもなるし、できないことばかりが増えていきます。これまでも、いつだって身体はままならない他者でしたが、まあ活きのいい他者というか、パワーがあるがゆえにどうしようもないという感じの他者でした。でも、その他者もどんどん弱り、別の意味でどうすることもできない他者性を帯びていきます。

——それに対して、何か思うことはありますか? 「嫌だな」とか「しようがないな」とか。

川上:ううん。これは大変なことだな、いよいよだな、とは思いますけど、嫌だな、とは思わないかも。いつでも死に向かっているというのは、大変なルールだなって思っています。本当に大きなルールというか原理。みんな老いて、病を得て、得なくても、死んでいなくなります。老けるとか見た目が変わるとかの“老い”ではなく、死にまっすぐにつながってる道筋としての老いというか。私は今四十半ばですが、これまでとは違う他者性を感じつつあります。

——川上さんの小説を読んでいると常に「身体性」や「女性であること」を意識させられます。

川上:子どもの時から自分の手を見て「この手もいつか、冗談じゃなしに、焼かれるんだよな」って思ってたんです。なので、女性の体がどうのというよりも、いつか焼かれて骨になって消滅するものを今、生きている不思議を感じているという感じなんだと思います。

※後編は2022年4月1日(金)公開です。

(聞き手:ウートピ編集部・堀池沙知子、写真:宇高尚弘)