耳鼻咽喉科とはどんな診療科なのかについて、耳鼻咽喉科・気管食道科専門医で『免疫入門 最強の基礎知識』(集英社新書)の著書がある遠山祐司医師に連載で聞いています。

耳鼻咽喉科ナビ①では、耳鼻咽喉科では耳、鼻、のどの病気以外に、風邪やインフルエンザ、嗅覚障害、味覚障害、めまい、花粉症などのアレルギー性鼻炎、いびき、ドライマウスなども専門的に診察すること、②ではいま患者数が増えている嗅覚障害について詳しく紹介しました。今回は、食べたものの味に違和感が出る、味がわからなくなる味覚障害について尋ねます。

ある日突然に味がわからなくなるケースも

——新型コロナウイルス感染症(以下・新型コロナ)の症状や後遺症のひとつに、味覚障害が挙げられています。

遠山医師:現在(2021年09月)のところ日本では、新型コロナによる味覚障害の発生頻度は38%と厚生労働省が伝えています。また、味覚障害のみがある人は少なくて、嗅覚障害と味覚障害の両方がある人の割合が高く、女性に頻度が高いといった報告があります。ただ研究調査途上であり、今後の報告が待たれます。

——新型コロナの場合、味覚障害は嗅覚障害と同じく、発熱や咳が出ていないときにも起こると言われます。

遠山医師:その傾向にあることがわかっています。通常の風邪やインフルエンザの場合も味覚障害、嗅覚障害は現れますが、鼻水や鼻づまりを伴います。

もし、ある日突然に、ほかに症状はないのに、食べものの味がわからない、においがしないということがあれば、新型コロナの場合もあります。

前回の嗅覚障害のときに話したように、味覚や嗅覚がおかしいと思ったときには、コーヒーやカレーをにおったり味わったりして確認してみてください。

偏食、ダイエット、貧血…亜鉛や鉄の不足が原因

——味覚障害の経験者(46歳女性)は、「食べものの味が消えたとともに食欲がなくなって、味付けがわからないので家族の料理もできなくなりました。食事そのものが憂うつになって、体重もあっという間に減って怖くなりました」と話します。つらいことと思います。味覚障害にはどういう症状があるのでしょうか。

遠山医師:「味がわからなくなる(味覚消失)」や「味がわかりにくくなる(味覚減退)」のほかに、「何も食べていなくても甘味や苦みを感じる(異常味覚)」「塩味だけなど、1種の味だけがわかりにくくなる(解離性味覚障害)」「甘いものを苦く感じるなど違う味に感じる(味覚錯誤)」「薄味を濃い味に感じる(味覚過敏)」など、さまざまにあります。

——なぜ味がわからなくなるのでしょうか。

遠山医師:「味覚は舌や上あごの表面の味蕾(みらい)という感覚器官で生じます。味蕾には味細胞が分布していて、舌咽(ぜついん)神経など複数の神経を通して大脳に伝えられます。これらのどこがダメージを受けても、味覚障害を発症します。

どうしてダメージを受けるかと言うと、多く見られるのは、風邪や鼻炎で鼻がつまって嗅覚に障害がある、また偏食、無理なダイエット、貧血などによる亜鉛や鉄の不足、糖尿病や消化器の病気、ストレス、加齢で唾液の分泌量が減ったり、舌に炎症があったりで細胞や神経の働きが低下するなどです。

また、味蕾の数は年齢とともに減少するために、加齢で味覚機能が低下するという報告もあります。

——偏食や無理なダイエット、貧血で味覚障害が起こるのですね。栄養の偏りでしょうか。

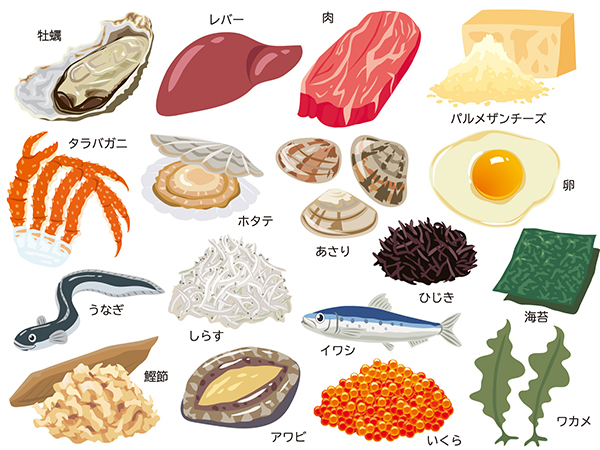

遠山医師:そうです。20~40歳ぐらいの女性に起こりやすい症状です。栄養素の中でも、味覚障害には亜鉛の不足が強く影響します。味蕾とは新陳代謝が盛んな器官ですが、新陳代謝には亜鉛が必要不可欠だからです。

次に、鉄の不足も影響します。鉄分が不足する鉄欠乏性貧血の場合、舌の表面が赤くつるっとした感じになります。さらに、亜鉛や鉄の吸収を助けるビタミンの不足も原因のひとつになります。とくにビタミンB12の不足は口内炎や舌炎の原因にもなり、どの症状も味蕾が萎縮して味覚が低下しているサインです。

味覚障害の診断、検査、治療は

——味覚障害は耳鼻咽喉科でどのように診断するのでしょうか。

遠山医師:まずは、どういう状態なのか、いつからなのか、ほかの病気や薬の服用歴などを尋ねる問診と、舌と口腔内の視診をしします。

次に、症状や想定できる原因に応じて、血液検査、尿検査、神経の働きを確認する電気味覚検査、「甘味・塩味・酸味・苦味」の4つの基本の味の感じ方を確認するろ紙ディスク法などを行います。亜鉛や鉄の不足、腎臓や肝臓の状態、糖尿病などについては血液検査や尿検査で判明します。

——治療はどのようなことを行うのでしょうか。

遠山医師:亜鉛不足が判明した場合は、亜鉛の薬を処方し、食事で亜鉛や鉄、ビタミンを補うようにアドバイスをします。ほかの病気やその薬が原因と思われる場合は、かかりつけ医と相談することが先決です。

ストレスが強い、うつ状態の場合は、抗うつ薬や抗不安薬を服用する、生活習慣を見直すなどでまずはストレスやうつ状態を改善します。また、味覚には唾液の状態が重要です。ドライマウスやストレス、加齢などで唾液が減少している場合は、唾液腺マッサージやうがい薬で唾液の分泌を増やす治療を行います。

聞き手によるまとめ

味覚障害のメカニズム、症状、診察法、治療法がわかりました。「栄養不足など別の病気を引き起こす可能性もある」と遠山医師。食事の質も量も左右する味覚障害は、生活の質(QOL)を大きく低下させるようです。異常を感じたら早めに耳鼻咽喉科を受診しましょう。なお、新型コロナウイルス感染症が疑われる場合は直接受診するのではなく、事前にかかりつけ医か自治体の電話相談窓口に電話で問い合わせてください。

次回・第9回は「呼吸器内科」を紹介します。

(構成・取材・文 藤井 空/ユンブル)